![]()

理科ハウスで起こるさまざまなできごと。最新版はこちら

過去の日記はこちらで読むことができます2024/2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007

--------------------------------------------------------------------------

2023年12月25日(月) (NO.1157)

今日の生きもの12月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

12月1~2週目は、ミノムシ4種。

めっきり少なくなりましたね。昔はあんなに居たのにって話になります。

12月3週目は、ヒロバモクメキリガ。

小枝に擬態する蛾。

Aさん提供。

擬態のレベルがすごすぎる!わかりますか?(一番左)

12月4週目は、マダニ。

Fさんが体についたマダニを持ってきてくれました。

まだ血を吸っていなかったので、取りやすかったそうです。

マダニは体内にはウイルスなどの病原体がいて、吸血している間に感染してしまうことがあり、最近感染する人が増えています。

こういうのこそ、ちゃんと見ておきたいですね。持ってきてくれてありがとう。

今年もみなさんからの持ち込みで、生きものをじっくり観察することができました。

来年もお待ちしています。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年12月24日(日) (NO.1156)

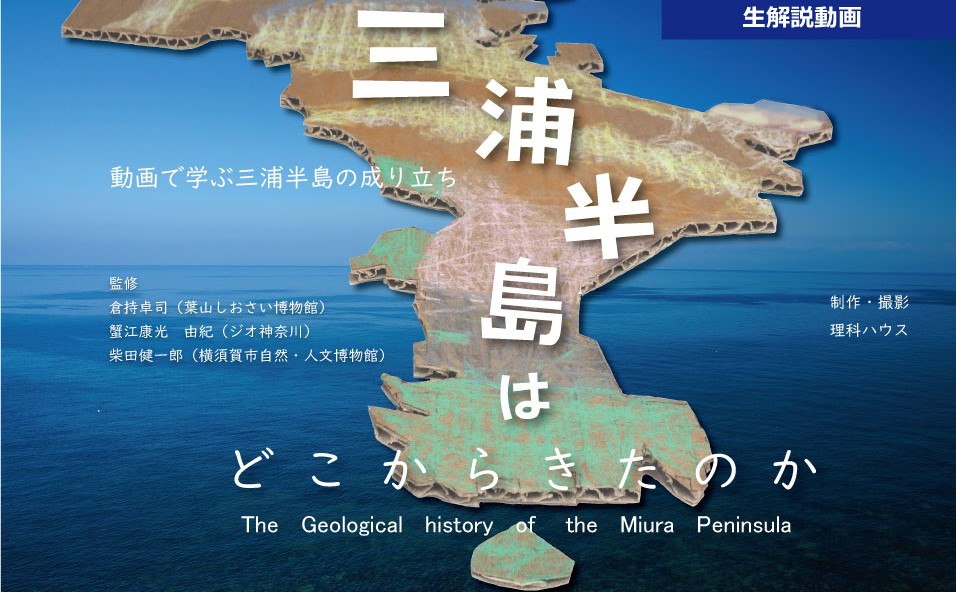

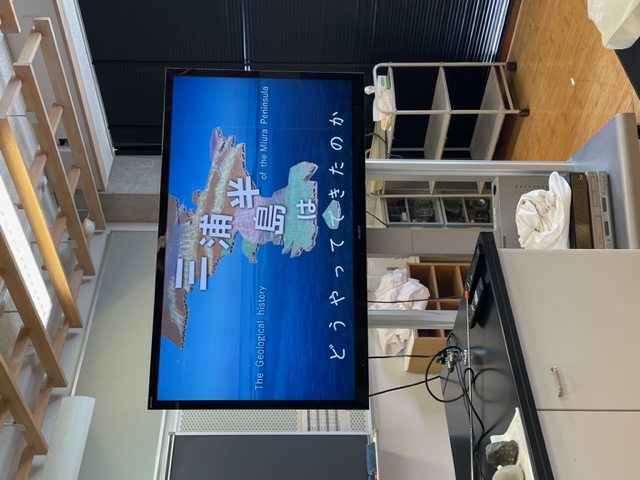

三浦半島はどこから来たのか

今年ラストの開館日は、「三浦半島はどこから来たのか」の生解説を行いました。

予約してくださったのは、2019年に南極教室でお世話になった髙橋和代先生とお友達です。

それにご近所のNさんも含めて、にぎやかなレクチャーになりました。

「大地のダイナミックな動きの中に、今自分がいることがまさに奇跡のよう!」

と言ってくれました。

そしてみなさん、逗子層から出る放散虫の化石の美しさに目が釘づけ!

自分でも取り出してみたいと、すぐ近くにある逗子層の石を拾いにいきました。

「三浦半島はどこから来たのか」は、三浦半島以外にお住まいの方からも人気があります。

これからも新しい情報を加えつつ、解説していきますので遠慮なくリクエストしてください。

理科ハウス 森 裕美子・山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年12月18日(月) (NO.1155)

生物部参上

今日は地元の中学校・高校の生物部のみなさんが来てくれました。

久しぶりに1階も2階も満員御礼で、とてもにぎやかです。

生物系だけではなく、どのジャンルにも興味をもってくれます。

そして迷ったときにはすぐにディスカッションを始める彼ら。

きっと普段から議論することに慣れているのでしょう。素晴らしいですね。

普段はグループや個人に分かれてそれぞれテーマを決めて研究を進めているのだとか。

機会があったら理科ハウスが池子の森でやっている調査活動もいっしょにできたらいいね、ぜひぜひ~、という話になりました!

とにかく今日一回だけでは、理科ハウスのすべてをクリアすることはできません。

また都合がついたら、個人単位でもかまわないので遊びにきてくださいね。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年12月11日(日) (NO.1154)

理科ハウスへようこそ

今日の来館者は、科学を伝えることをお仕事にしている方たちでした!

お一人は佐伯恵太さんです。

俳優もされているのでご存知の方もいらっしゃるかも。

大学院生時代には暗闇で育てたキイロショウジョウバエの研究をされていました。

実験用のハエは自分で育てていたそうです。

すごくちっちゃいハエなので扱うのが難しそう。

今は科学コミュニケーターとして多方面で活躍されています。

もうお一人は平塚市博物館の学芸員の塚田健さん。

理科ハウスを始めた頃からの知り合いです。

すっかり変身した理科ハウスを体験してもらいました。

おふたりとも一つ一つの展示を丁寧に見てくださいました。

佐伯さんが「一度では到底楽しみ尽くせないですね!」と言ってくださいました。

そうなんです!

何度も足を運んでもらいたいので、来るたびごとに新しい発見があるように展示を工夫しているんです。

ぜひまた遊びに来てください。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年12月10日(日) (NO.1153)

ファラデーのろうそくの科学

今年もろうそくの科学の季節がやってきました。

一番はじめに行ったのが2010年。

それから毎年クリスマスの時期に行っていますから、もう13年目になります。

ろうそくの炎を見ないと年を越せない、というぐらい恒例行事になっています。

私自身、毎年やっていても毎回新しい発見があって、この実験の奥深さに感動しています。

そんな実験ショーをリクエストがあったときにはいつでも見てもらえるように、今年から「生解説シリーズ」のひとつにしました。

今日は早速、中学生が予約してくれました。

なぜろうは上まで上ってくるのか? なぜ炎はこの形なのか?

当たり前の現象に「なぜ?」と問いかけ「そこを丁寧に考えるべきだ」、とファラデーは言います。

はじめは面食らっていた中学生も、次第に「○○だからだではないか」と自分の意見をしっかり言えるようになっていきます。

実際のイギリスのクリスマスレクチャーでは、講師がすべての実験を演示しますが、

理科ハウスのクリスマスレクチャーでは、実験をするのはみなさんです。

実際にやってみて初めてわかることがたくさんあるからです。

ろうそくの科学は、クリスマスの時期でなくてもできますので、

ぜひリクエストしてください。

準備するものがあるので、予約制です。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年11月30日(日) (NO.1152)

今日の生きもの10月~11月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

10月1週目は、ハロウイーン月間ということでアブラコウモリ。

館内の天井に剥製をぶら下げてみました。

10月2~3週目は、ヒイラギモクセイの花。

理科ハウスの駐車場の奥に生えていて、開花するととーっても甘い香りが漂い、道行く人を楽しませてくれます。

実はこの木は理科ハウスが開館したときに贈呈していただいたものなのですが、葉は葉脈標本に適していて季節を問わず大活躍してくれています。

11月1週目は、五倍子。

ヌルデにできた「ヌルデミミフシ」という虫こぶです。

昔はこれを煮出して「お歯黒」の染料にしたそうです。

おそるおそる中を開いてみたら、とんでもない数のヌルデシロアブラムシが出てきました!ひえーっ!

Iさん提供(逗子市池子)。

11月2週目は、ツキノワグマの糞。。(衛生面に配慮して消毒とコーティング処理しています)

うんちを観察すると、その動物が何を食べているのかがよくわかります。

うんちの中にはカキの種やクルミのかけらなどが混じっています。

クマが人里に出没したニュースが連日流れてきますが、

やはり餌不足なのでしょうか。

このクマも人里の柿やクルミを食べにきたに違いありません。

Aさん提供(新潟県新発田市)。

11月3週目は、オオカマキリ。

理科ハウスの入り口の窓に張り付いていたのをそのまま展示に。

外側からではオオカマキリかチョウセンカマキリかよくわかりませんが、

館内の内側から見ると、胸の模様からオオカマキリとわかります。

いいところに張り付いてくれてありがとう。

ちなみに、このオオカマキリは一日中1ミリも動きませんでした(笑)。

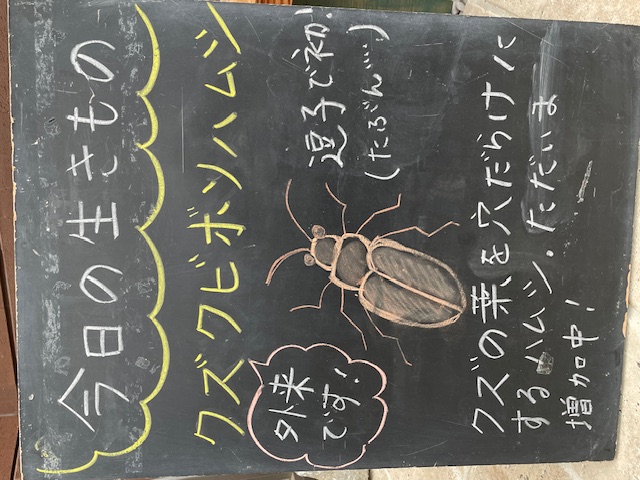

11月4週目は、クズクビボソハムシ。

中国産のハムシで、2016年に日本で確認されてから増加傾向にあるとのこと。

もしかしたら逗子で確認されたのは初めてかも!

夏場によくクズの葉で見られる「コフキゾウムシ」は、葉の外側からかじって食べていますが、

クズクビゴソハムシは、葉に穴を開け、葉脈を残しながら食べていきます。

葉っぱのかじられ方が違うのが興味深いところです。

Aさん提供(逗子市池子)。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年11月19日(日) (NO.1151)

サイエンスアゴラ2023

今日は毎年恒例のサイエンスアゴラ@テレコムセンター(お台場)に出かけてきました。

サイエンスアゴラは、科学と社会をつなぐ日本最大級のオープンフォーラムで毎年11月に行われます。

理科ハウスも2009、2011、2012、2013、2016年に出展したことがあります。

ブースを回りながら感じたのは、参加している人たちの年齢が若いこと。

自分はどんどん年をとるんだから、そう感じるのは当然ですね笑。

今年の出展者は大学が多かった気がします。

原生生物の不思議な性質や、新しいゴムの開発の内容など、

一生懸命に説明してくれる学生さんたちがまぶしかったあ!

とてもにぎわっていて、小さな子どもを連れている家族も多く見られ楽しんでいるようでした。

各ブースを回り、私自身も理科ハウスを知ってもらえるよい機会となりました。

来年も楽しみです!

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年11月18日(土) (NO.1150)

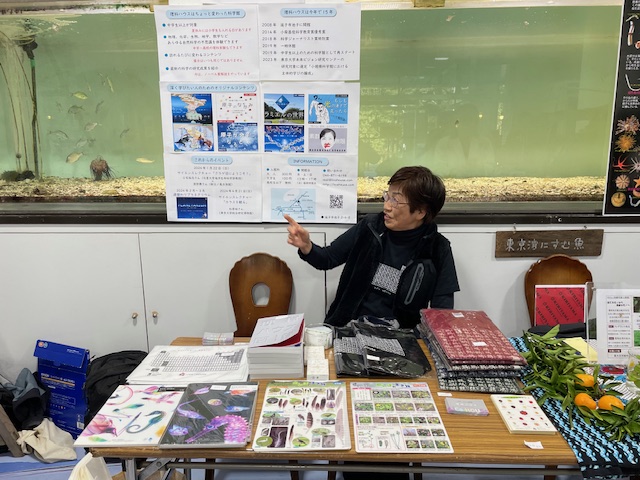

「カムズ!海淡フォーラム」@観音崎自然博物館に参加

観音崎自然博物館70周年記念イベントとして「カムズ!海淡フォーラム」が開催されました。

「三浦半島と東京湾の海と流域のホモサピエンス集まれ!」ということで

自然に関する活動をするたくさんの個人・団体・施設・企業が大集合。

それぞれが活動発表を行い、交流する場が設けられ、理科ハウスも参戦してきました。

久しぶりにお会いする方とのおしゃべり、初めて知る活動グル-プとの交流など、会場はとってもにぎやか。

コロナがすっかり終わったことを実感しました。

そして三浦半島は自然を愛する人で溢れていることも実感。

普段は別々に活動しているので、こうやってリアルに一堂に集まることにはとても意義がありますね。

観音崎自然博物館がそのハブとなることを願ってやみません。

70周年にふさわしいイベントとなりました。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年11月12日(日) (NO.1149)

「三浦半島から恐竜の化石は出るのか?」

今日は、生解説「三浦半島から恐竜の化石は出るのか?」を行いました。

リクエストをくれたのは、中学生の親子2ペアです。

こちらのコンテンツは「三浦半島はどこから来たのか」の中学生版。

「三浦半島~」の方はがっつり地学解説ですが、

こちらはエンターテイメントのテイスト高めで、クイズで楽しみながら学べる仕様になっています。

中学生のひとりは古生物・恐竜好き、もうひとりは地層観察をした経験あり、だったので、

どの場面でもディスカッションが沸き起こり、盛り上がる盛り上がる。

自分が持っている知識がほんの少しでも推論することができる、そして意見をちゃんと言える、ってすごいことですよ。

なので、あっという間に2時間半も経っていました!

本当に楽しい時間でした。

地学は中1の後半でまとめて学びますので、その知識さえあれば十分楽しむことができます。

中学生のみなさん、リクエストをお待ちしています。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年11月10日(金) (NO.1148)

キャリアフェスティバル

市内の中学校でキャリア教育の一環として、職業人との対話の場「キャリアフェスティバル」が行われ、

学芸員としての仕事の話をしてきました。

私の他にも、40数名の職業人が参加されていました。

体育館にたくさんのブースが設けられ

さながら企業説明会のよう。

中学生が事前に選んだ3つの職業ブースを、時間毎に回って話を聞きに来きます。

自分がデザインした名刺を出して挨拶するなど、みなさんとても礼儀正しく、

こちらも気持ちよくお話することができました。

どうしてこの職業を選んだのか、やっていて嬉しいことは何か、などの質問もでました。

せっかくの機会なので、今までに行ったことのある「博物館」について聞いてみました。

すると、理科ハウスのブースを選んでくれた中学生の中には、すでにあちこちの博物館に行っている人もいましたが、

どこにも行ったことがない、行ったことはあるがどこかは思い出せない、などの声もありちょっとびっくり。

でもそうですよね、小学生時代だと親に連れられて行くしかないので、主体的な体験になっていないのは当然のことです。

今なら博物館をもっと楽しめるのに、中学生時代に博物館に行くことはとても稀なことのようです。

学芸員の仕事に興味を持ってもらわなくてもいいけれど、理科ハウスをはじめ科学館の存在を知ってもらう機会にはなったかな。

みなさんの生の声を聞けて、こちらもとても勉強になりました。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年10月30日(月) (NO.1147)

学芸員実習 Yさん編

Yさんの学芸員実習を行いました。

なんとYさんは社会人。

学芸員の資格を取得すべく大学で学んでいらっしゃいます。

Yさんが用意したテーマは「光と色の世界」です。

ご専門が放送技術なので、ヒトが色を感じるしくみからテレビやカメラの撮像素子まで幅広く事例をあげて解説してくださいました。

Yさんが学芸員を目指すのは「文化の伝承」を担う人になりたいという思いから。

小さいころから分解や電子工作が好きだったYさんが、その「好き」を生かせる場として仕事を選び、

さらにこれまで培ってきたスキルを社会に還元すべく次のステップに進もうと励まれています。

これからのご活躍を応援しています!

Yさん、5日間の実習、大変お疲れさまでした。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年10月24日(火) (NO.1146)

寄付の申し出

先週、超ビッグなお話が飛び込んで来ました!

なんと理科ハウスに「500万円の寄付をしたい」というお話をいただいたのです。

あまりにビッグな話でどうしたらいいのか頭の中がパニックになりました。

寄付を申し出てくださったのは10年くらい前から理科ハウスをよく利用してくださっている渡邊裕さんです。

今までにもすでにプロジェクターや顕微鏡などを寄贈してくださり、すごく応援してくださっていました。

渡邊さんは理科ハウスの良さをよく知ってくださっていて、

いつも言ってくださるのは「こんな科学館は他にない」です。

理解者がいてくださるのは科学館にとって本当にありがたいことです。

今年の夏に国立科学博物館がクラウドファンディングで1億円の支援を呼びかけました。

現在は目標額をはるかに超える8億円が集まっています (期日は11月5日まで)。

博物館関係者の方々は目標額が達成したこと以上に、勇気づけられたにちがいありません。

「理科ハウスはあと何年できるかなー」

「体力なくなってきたしなー」

なんていう会話が出る日々が多くなっていたのですが・・・、

寄付のお話を聞いたとたん、体に力がわいてくるようなうきうきした気持ちになりました。

人間てゲンキンなものですね。

あきらめていたいろんなこと、もっと宣伝したいねとか、あれもやりたい、これもやりたいと次々に考えが浮かびます。

一人でも多くの方に科学館を体験してもらえるように、いただく寄付を有効に使いたいです。

来年から理科ハウスがパワーアップしていくかもしれません。

どうぞお楽しみに!

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

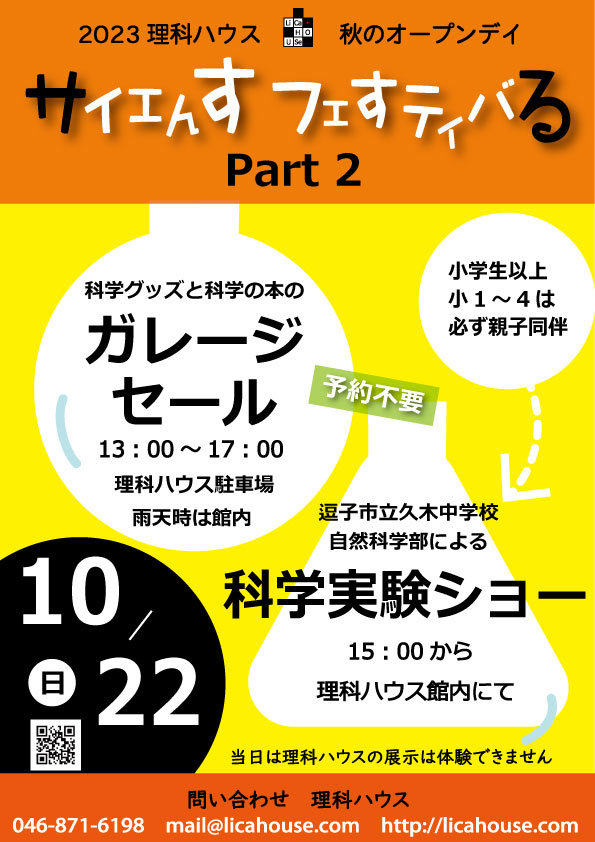

2023年10月22日(日) (NO.1145)

久木中学校自然科学部の実験ショー@秋のオープンデイ

久中の自然科学部に「理科ハウスで実験ショーをやってみない?」

と声をかけたのが今年の夏休み前。

やるかやらないか、やるとしたら何をするか、あれこれ迷ったことでしょう。

部長自ら理科ハウスに来て「実験ショーやります!」と言いにきたのは、10月に入ってからでした。

当日まで2週間足らず。

限られた時間の中で何回も実験を行い、スライドを作り、プレゼンの練習を重ね、とうとう当日を迎えました。

学校内ならまだしも、一般市民の前で披露するとなると話が違います。しかも初めての体験。

自然科学部のOB(高校生)や理科の先生、他校の先生、前顧問、保護者の方も応援に駆けつけ、40名近いギャラリーが集まりました。

緊張をほぐすため、部員全員で円陣を組んで気合い入れ!

おーっ!(た、体育会系?)

ひとつめは、副部長による「ヨウ素でんぷん反応実験」

でんぷん液にヨウ素(イソジン)を入れ青紫色にします。ここまではおなじみの実験。

そこへビタミンCを加えさらにオキシドールを加えて、色を次々と変えていきます。

ただ色変わりを見せるだけでなく、そのメカニズムまできっちり解説。

クイズを交えて、来場者を巻き込んでいきます。

この実験、一見簡単そうに見えますが、オキシドールの量によって反応時間が変わるためトークに合わせた量にするのが難しいのです。

ショーの直前まで調整を行っていましたが、

本番では時間通りの反応がおきて、大成功!

次は、部長による「放射線を見る実験」

ドライアイスで冷却したエタノールの蒸気の中を放射線が通過した跡を見る実験(霧箱)です。

内容的には中学生を超えています。

それでも、目に見えない世界があるのだということをみなさんに見せたいという思いで、

部長は自分で勉強して解説スライドを作りました。

実験は・・・もちろん大成功! 放射線の飛跡をみなさんに見てもらいました。

実験と解説がスムーズに行えるよう、他の部員が全面サポート。

スライドの画面変更をする役、トークに合わせて指し棒を扱う役、薬品や実験道具を裏で用意する役など。

そのチームワークの良さはお見事でした!

実験の内容も解説も進行も予想以上にうまくいき、最後は拍手大喝采!

2週間でよくぞここまで!

今回の成功は、最後の瞬間まで部員に寄り添いずっとサポートしてくださった顧問の先生のサポートがあってこそ。

スポーツ系じゃないけど、私たちもいい汗かかせてもらいました!

久中自然科学部の皆さん、顧問の先生、お疲れさまでした。

今回のイベントの様子を、逗子葉山経済新聞さんが取材してくださいました。

事前準備にも足を運んで丁寧に取材してくださった編集長さん、ありがとうございました。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年10月22日(日) (NO.1144)

ガレージセール@理科ハウス

秋晴れの気持ちのいい一日でした。

今日は理科ハウスの玄関前でガレージセールのお店を開きました。

市民まつりの日とあって、前の道路は神輿も通るし、ひっきりなしに人通りがすごかっったです。

お店に出したものは、主に本、他に岩石、科学おもちゃ、実験容器、実験道具、顕微鏡、望遠鏡などです。

理科ハウスに置いておき使いたいものもあったのですが、欲しい方の手に届けばもっと有効に使っていただけるのではないかと思っています。

3時間くらいの間でしたがたくさんの方が寄ってくださいました。

理科ハウスのことを初めて知りましたと言っていた方もおられたので、

15年経ってもまだまだ広報が足りないなと感じました。

大学生のKさんがずっと手伝ってくれました!

Kさんありがとう!

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年10月11日(水) (NO.1143)

鎌倉市教員理科部会研修会

理科ハウスで、鎌倉市の小中学校の理科部会の研修会が行われました。

参加人数が多かったので、2グループに分けて総入れ替え制で行いました。

小さい理科ハウスが、久しぶりにいっぱいに!

そんな小さい理科ハウスだけど、足下にもトイレにもおもしろいものがいっぱい展示されているので、見切れなかったのではないでしょうか。

どうしても答えが知りたい!と最後まで残られた先生も!

実は、今日見ていただいたものの他にもたくさんのコンテンツを用意していますので、

次回はぜひプライベートでお越しください。

お一人お一人に合わせてじっくりご案内いたします。

これまでに見たことがない、なんだかわくわくするような場所=理科ハウスとして知っていただけたら嬉しいです。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年10月9日(月) (NO.1142)

笑わない数学のリアル解説 第二弾「無限」

7月9日にNHK「笑わない数学」の解説を行いましたが、

Aさんからまたまたリクエストをいただき、第二弾を行いました。

今回のテーマは「無限」。

オンデマンドで見ながらみんな(4人)でワイワイ。

途中で頭をかかえてしまうこともあったりしましたが、興味が続くのはなぜなんでしょうね。

数学ってひたすら頭の中で考えないといけないから、自分との戦いです。

でも、「世界が広がるわー」って。

同感同感。

次は何にしましょうか?

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年10月7日(土) (NO.1141)

「三浦半島はどこからきたのか」@三浦半島教職員組合研修会

神奈川県教職員組合三浦地区が行う研修会に呼ばれて行って来ました!

お話したテーマは「三浦半島はどうやってできたのか」です。

一人ずつ、地層の石を実際に手に取ってもらいながら解説しました。

この動画は、前半と後半合わせて1時間半はかかる長編ですが、

先生方がすごく熱心に聞いてくださって嬉しかったです。

重い石を、人数分うんうん言いながら持っていった甲斐がありました!

ありがとうございました。

やはり、実際に顔を合わせながらの勉強会はやりやすいです。

ようやくコロナが収束した実感を得ることができました。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年9月30日(土) (NO.1140)

今日の生きもの8月~9月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

8月は、チャイロスズメバチ。

モンスズメバチなどの巣を乗っ取って生活しています。

以前はあまり見ることはありませんでしたが、2014年以降増えてきています。

Kくん提供。

9月1週目は、オオスズメバチの女王。

9月に入って圧倒的に増えてきました。

森に入るときは、気をつけましょう。

2~3週目は、マイマイカブリ。

翅が退化しているため、飛ぶことができません。

地域によって変異があり、関東型は翅の先がちょこっととがっていますが、東北型は丸く、西型では細くとがるという特徴があります。

展示したのは、逗子市名越産のマイマイカブリです。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年9月27日(水) (NO.1139)

国立科学博物館「海展」へ

国立科学博物館の夏の特別展「海展」へ行ってきました。

「海を知り、未来を考える」というサブテーマの通り、

海を生命の「みなもと」ととらえ、海洋生物のみならず海と人との関わりにまで視野を広げて紹介しています。

なのでスタートが、地球の水の起源物資として小惑星「リュウグウ」の物質の展示から始まったのには度肝を抜かれました。

ここから行くとなると、「海の生きもの」が出て来るまでそうとうかかるなとひるみましたが、

思っていたよりも流れが良く、

プレート運動や海流が、生物の分布にどう影響を与えているのかといった流れの中で海洋生物を眺めていくのは、なかなか新鮮な体験でした。

また海と人との関わりという視点では、海産物だけでなく鉱物資源までが「海のめぐみ」として捉えられており、

その中で人類がどう技術を発展させてきたかについても整理することができました。

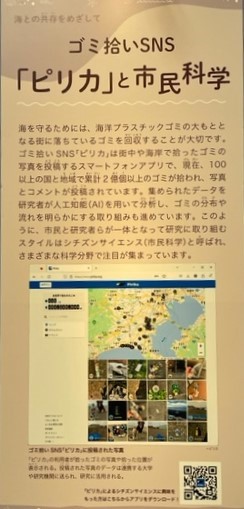

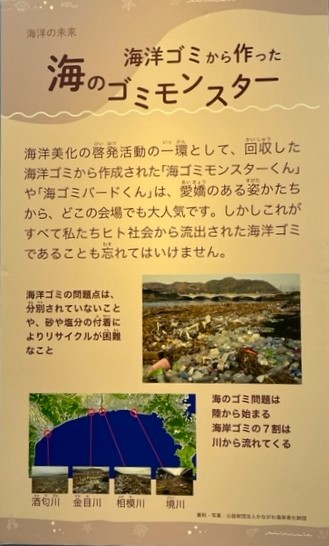

そして、海との共存。

海洋酸性化、貧酸素化、海洋プラスチック汚染など、今や目を背けることができない問題が最後のテーマです。

このコーナーに5月に理科ハウスで開催したサイエンスレクチャー「海ごみ問題は解決できるの?」で紹介されたごみ拾いSNS「ピリカ」の展示がありました!

そして、海ごみモンスター!

実は、このモンスターくんの第一号は、理科ハウスで生まれたんですよ。

今は、作り替えられてごみも増えてりっぱになっていました!

大きな科学館の展示の中で、理科ハウスで関わってきたことを見つけることができたとき、パズルのピースがピタッとはまったような気持ちになります。

そして、海というあまりにも広い、いや広すぎるテーマにも関わらず、コンパクトに鑑賞できたのが好印象でした。

これぞ学芸員さんの力量を見せつけられた感じです。

その他に、油壺マリンパークから寄贈されたメガマウスザメの標本とか、淀川に迷い混んで沈められてしまったマッコウクジラの歯とか、「これか~!」と楽しめるものもありました。

10月9日まで開催ですので、お時間があればぜひ!

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年9月17日(日) (NO.1138)

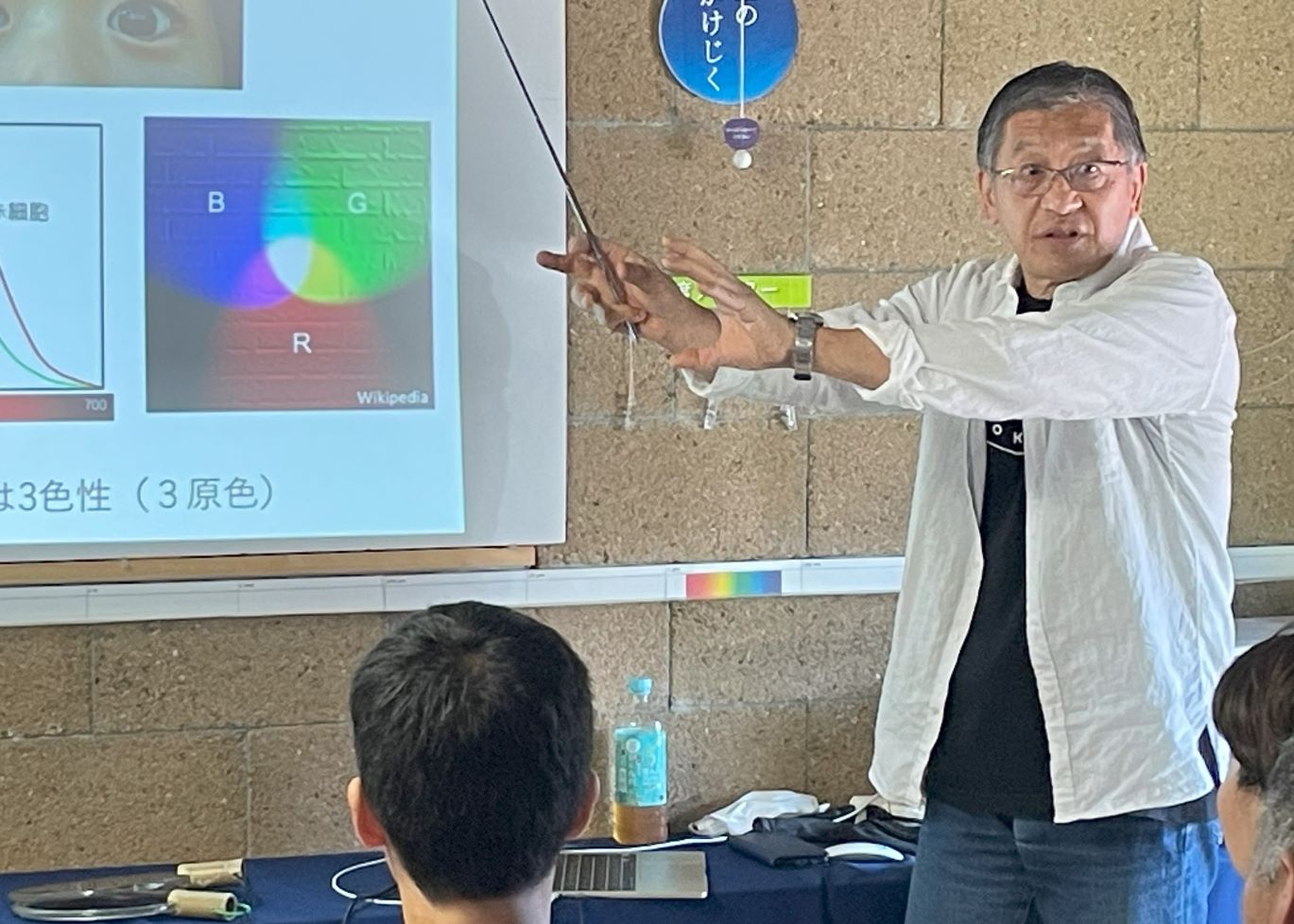

サイエンスレクチャー「蝶が見る世界」蟻川謙太郎さん(総合研究大学大学院 理事・教授)

連休のど真ん中、残暑がすごかったですね。

理科ハウスの中も「お話を楽しみたい」熱気でいっぱいでした。

蝶が見ているのはどんな世界?

気になりますよね。それにどうやって調べているんでしょう。

蟻川謙太郎先生(総合研究大学院大学理事・教授)はまさにその第一人者でいらっしゃいます。

蝶には色が見えているのか。

それを調べるために、アゲハに蜜を吸わせて、色のトレーニングをしてるんですって!

赤の紙のところで蜜を与えた蝶は、赤い紙に止まるのか。

そして、複眼の構造。

一つ一つの個眼はピクセルのようなものだから、個眼では画像にはなりません。

その細長い個眼の中には9つの光受容細胞があります。

そういった眼の構造を、私たちヒトの眼と比較して説明してくださいました。

私たちが持っている色を見る細胞は赤、青、緑の3種類ですが、アゲハは4種類と考えられます。

蝶のなかまならみな同じ構造を持っているように思えますが、そうでもないというから驚きです。

アゲハをはじめとする多くの昆虫は、私たちが識別できない偏光もわかるようです。

しかもアゲハの場合、産卵のときと吸蜜のときでは、好む偏光が異なるというのです。

いったいどんな風に見えているんでしょう。

蝶とヒト、同じ世界にいながら見ている画像が違うとはますます不思議です。

いったいどのような実験をすれば、これらの不思議を解き明かすことができるのか。

実験のデータからどのようなことを読み取ることができるのか。

蟻川先生は実験手法についても丁寧に解説してくださいました。

まるでラボにいるかのような感覚にさせられます。

「実験のときに自分が見たいものが見えていても、それは人間の感覚の範囲での現象」。

「本当はそれが何なのかについては、常に一歩引いて見る必要がある。それがサイエンスをやるときに一番大事な姿勢です」と蟻川先生は研究者としての姿勢を示してくれました。

レクチャーの間、参加者から質問が次々と出ました。

みんなどんだけ興味あるんよ。

気がついたら半数以上の人が質問していました。

その質問の玉をすべて打ち返してくださる蟻川先生。

ちゃんとわかりたい、もっと知りたい、自分はこう考える、といった学びの連鎖が場にあふれました。

「生まれ変わったら蝶になりたい」という蟻川先生。今でも小学生のときに捕まえたアゲハの標本を大切にしているのだとか。

世界が広がるお話をありがとうございました。

参加者のみなさんのおかげで、レクチャーは大いに盛り上がりました。心からお礼申し上げます。

理科ハウス 森 裕美子 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

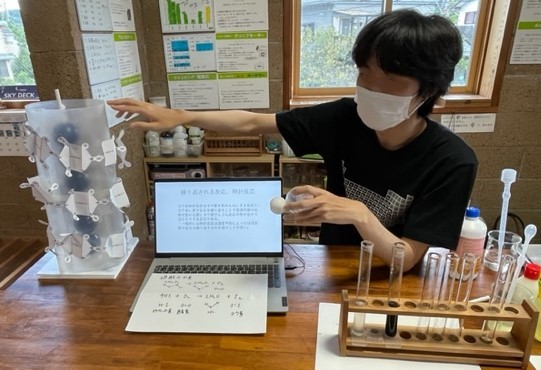

2023年9月11日(月) (NO.1137)

学芸員実習 Nさん編

Nさんの学芸員実習を行いました。

K大理学部化学科出身です。

化学が専門ということで、ヨウ素時計反応の実演・解説をしてくれました。

ヨウ素デンプン反応といえば、小学校理科でおなじみ。植物がでんぷんを作っていることを確かめる実験を覚えている方も多いでしょう。

ところが、ヨウ素がなぜ茶色から青紫色になるかについては、謎のままになっているのではないでしょうか。

Nさんは、そのあたりのメカニズムについても丁寧に解説してくれました。

ビタミンCをいれたらどうなるか。

オキシドールをいれたらどうなるか。

来館者に実験をしてもらいながら、反応式を使って解説します。

さすが化学科!

色が変化するたびに、「わあ!きれい」と感嘆の声がもれます。

化学実験の魅力を存分に引き出すことができました。

Nさん、大変お疲れさまでした。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年9月9日(土) (NO.1136)

学芸員実習 Iさん編

Iさんの学芸員実習を行いました。

T大理工学部の大学生です。

実習のテーマは「光」。

分光器を使って、太陽光、蛍光灯、LEDとさざまな光源を観察しその違いを解説してくれました。

参加者が主体的に観察できるように、ワークシートや道具も手作り。

Iさんは毎回やり方を変えて、中学生、高校生、大学生、大人大人まで理解度に合わせて、できる限りわかりやすい解説を心がけました。

どうやったら伝わりやすくなるか、どこまでも追求し続けるのが科学館系学芸員の仕事です。

それを見事にやりきりました!

Iさん、大変お疲れさまでした。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年9月8日(金) (NO.1135)

「小規模科学館での主体的学びの醸成」報告

昨年の8月から10月まで理科ハウスに滞在して調査を続けていた正木真優さんの研究がまとまり公開されました。

この研究は文化庁、東京大学、金沢大学の共同でおこなわれたものです。

正木さんのテーマは「小規模科学館での主体的学びの醸成」。

理科ハウスの来館者がどのように主体的な学びを獲得したのか、あるいはできなかったのかなど来館者を観察することでその様子を探りました。

昨年の8月から10月の間に理科ハウスを来館した人は正木さんに会ったでしょう。

インタビューを頼まれた方もいるかもしれませんね。

その研究の成果です。

正木さんは私たちも気が付かなかった理科ハウスの秘密を見つけてくれました。

ワーキングペーパー№26です。

ちょっと長いですが、興味があったら見てください。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年8月29日(火) (NO.1134)

学芸員実習 Kさん編

Kさんの学芸員実習を行いました。

KさんはS大文学部歴史学科の大学生。

歴史系の学生なら、通常は考古関係の資料館などで実習を行うところですが、Kさんはあえて「科学館」を選びました。

自分の専門とは畑の違うところで、実習してみたいとのこと。

チャレンジングな意気込みが素晴らしいです。

そこで、歴史×科学で何をできるかを考えてもらいました。

「塩を作る―海水から塩を生み出した人類―」。

「洗剤の科学―昔の人の知恵と科学―」です。

塩はいつごろから作られるようになったのか。

製塩土器とはどのようなものか。

昔の人はどのようにして衣類を洗っていたのか。

実験とクイズを交えて解説してくれました。

分野を越えると視点が広がり、自然に対話が弾んでいきます。

Kさん、5日間の実習、お疲れさまでした。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年8月25日(金)・28日(月) (NO.1133)

中学科学部訪問

鎌倉市のO中学校とI中学校の自然科学部がやってきました。

今年の夏は計4校の利用があり嬉しい限りです。

中学校の科学部は体育会系や音楽系に圧倒され、部員獲得が難しい時期もありましたが、

今はけっこう賑わってる様子!

スポーツ部に負けないくらいの規模になっていて嬉しくなりました。

まだ習っていない実験やしくみが出てくると、3年生が2年生に2年生が1年生に解説したりする場面もあったり、とってもいい雰囲気。

こういう居心地の良さも、部員が増える要因なのかもしれません。

来年の夏、学年がひとつ上がって、新しく部員を増やしてまた来てください。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年8月20日(日) (NO.1132)

サイエンスフェスティバル「逗子の昆虫300」

4日間のサイエンスフェスティバル中、同時開催していた「逗子の昆虫300」。

池子にお住まいのAさんの標本コレクションです。

Aさんは、神武寺トンネルを中心に身近な場所で昆虫を採集しています。

小さなプラケース標本をテーブルの上にいっぱい並べて、自由に見ていただけるようにしました。

皆さんはプラケースを手に取って「これ、よく見るけど名前がわからなかったんだ」「これがオオミズアオか!」とじっくり観察していました。

身近な生きものを、ひとつずつ自分の目に近づけて見れるってとてもいいですね。

「きれいに展翅展足されていて、昆虫へのリスペクトが感じられる」

「こんな風に昆虫を標本にしたい!」という人もいました。

Aさんはこのプラケース標本を「モバイル標本」と名づけています。

持ち運びOKの標本ということですね。

Aさん、貴重な資料をありがとうございました。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

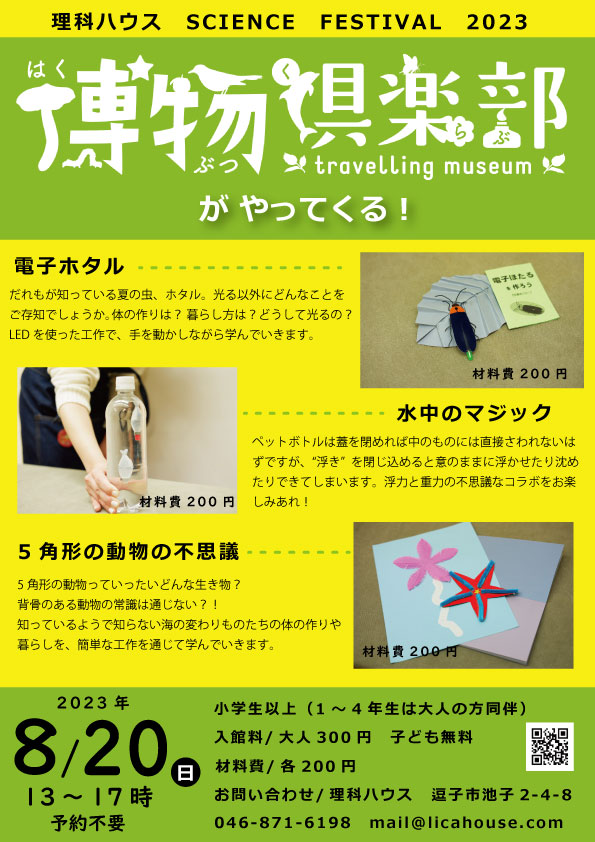

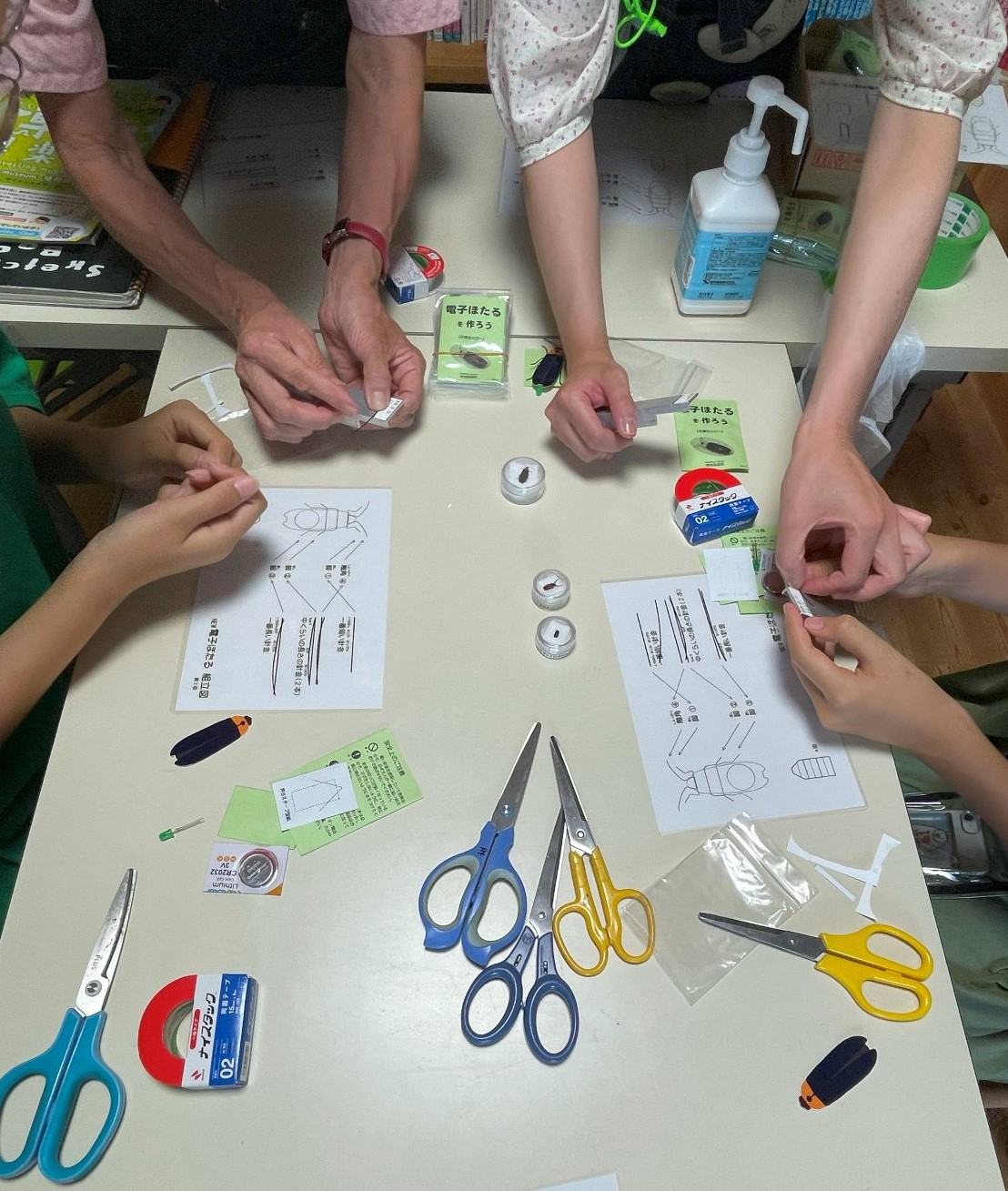

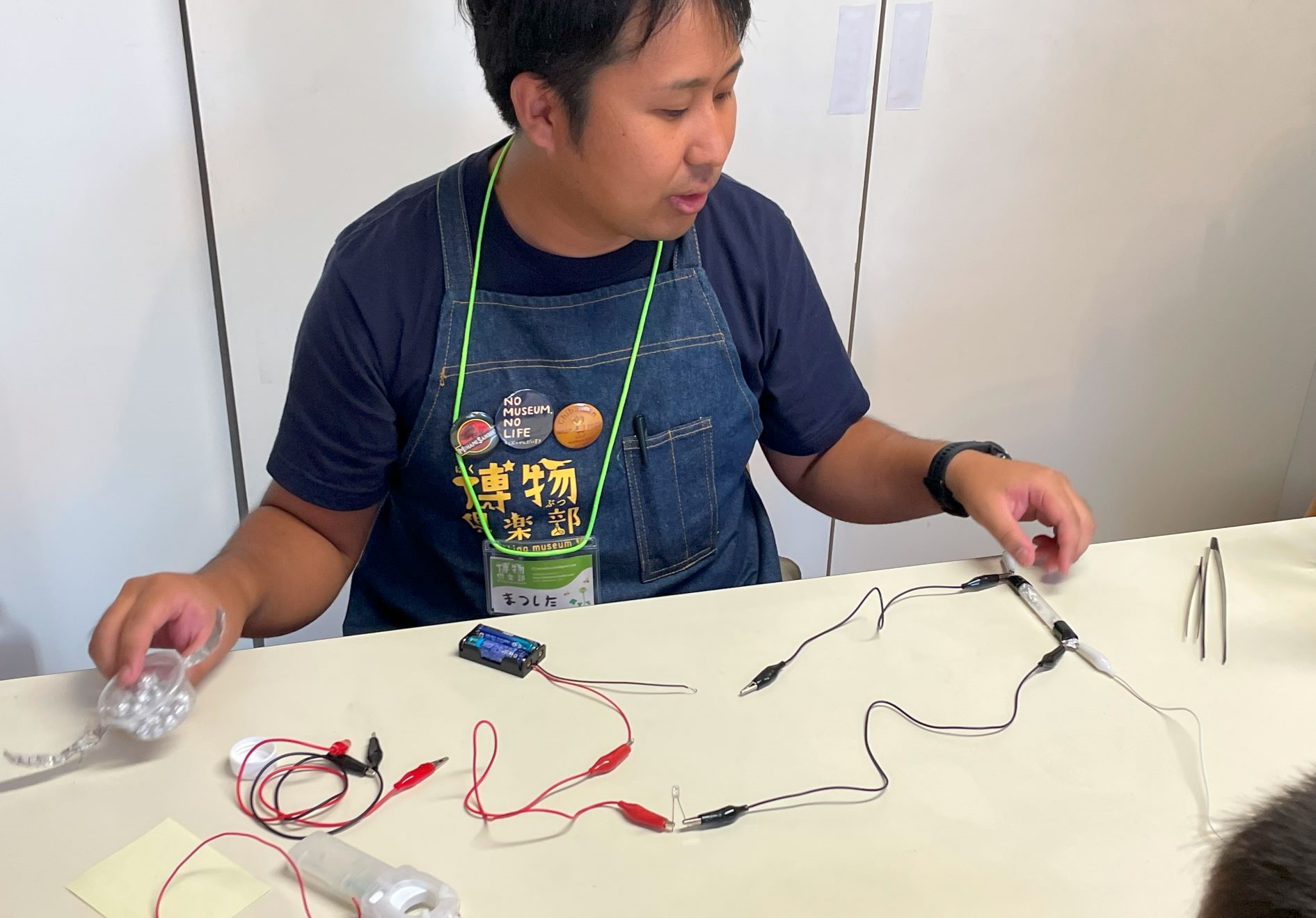

2023年8月20日(日) (NO.1131)

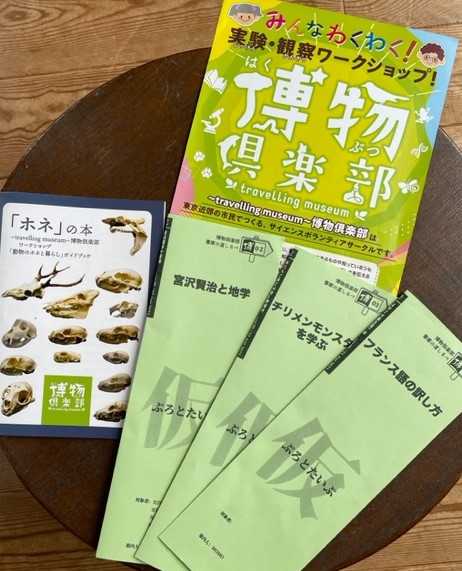

サイエンスフェスティバル「博物倶楽部がやってくる」

今日はサイエンスフェスティバルの最終日です。

ワークショップをやってくださったのは博物倶楽部さんです。

博物倶楽部さんは全国の博物館やイベント会場に出かけて行って、子どもから大人までを対象に科学を楽しく伝えてくれる素敵なチームです。

そのフットワークのよさにはびっくり。

午前中から外にのぼり。テーブルに材料を並べ、しっかり用意をしてくださいました。

ワークショップの内容は、

電子ホタル おしりがピカピカ光ります。

水中のマジック おなじみ浮沈子の実験をいろいろなバージョンで。

五角形の動物の不思議 なぜヒトデは五角形なの?

電波の実験 電波をキャッチする実験

そして、ちりめんモンスターと、小さなものを観察する水滴顕微鏡のコーナー!

開始時間前から待っている方もいて、どのコーナーも休みなしの大盛況でした。

一度来て、また戻ってくる子がいたり、

帰りたくなーいとダダをこねる子がいたり。

誘導、会計をしてくださる方、写真を撮ってくれる人など、テキパキと動かれてお見事。

なんといっても来場者を迎える笑顔が良き! 見習わなくては!

博物倶楽部のみなさん、サイエンスな一日をありがとうございました。

ご参加くださったみなさま、ご来場ありがとうございました。

理科ハウス 森 裕美子・山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

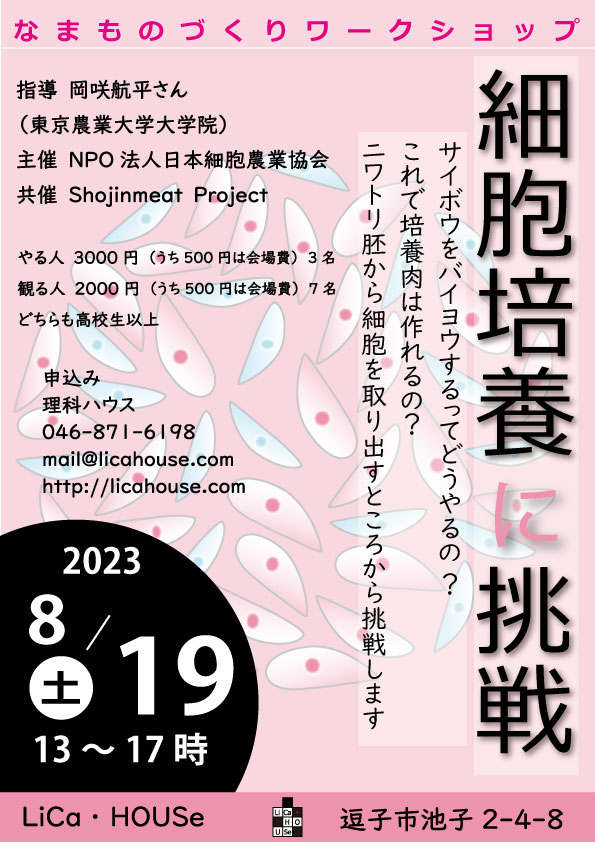

サイエンスレクチャー「細胞培養に挑戦!」

最近、食料危機対策として注目されている「培養肉」。

牛などの動物から細胞を採取し、アミノ酸などの栄養が入った培養液に入れて増殖させ、それをもとに食肉をつくる技術です。

いったいどこまで研究は進んでいるのでしょう。

そして気になるのは、どうやって培養してんの?ってこと。

それを教えてくれる人がいました!

理科ハウスによく来てくれる東京農業大学大学院生の岡咲航平さんです。

でも、培養って簡単じゃないよね。道具も材料も必要だし。

ところがそれを全部用意してくれるというのです。

こんなレベルの高いことが理科ハウスでできるなんて、夢のようです!

設備の整っていない場所でやるときの一番の問題は、汚染をどうやって防ぐかということです。

細胞を扱うには、作業中に菌が入り込んではダメなのです。

菌が入ってこないように作られた箱(クリーンベンチ)の中ですべての作業は行わなければいけません。

ということで、まず理科ハウスにクリーンベンチを運び込むことから準備が始まりました。

ニワトリ胚を発生させておく孵卵器、位相差倒立顕微鏡、遠心分離機、電動ピペッター、解剖道具などが運び込まれ、理科ハウスはすっかりラボに変身しました。

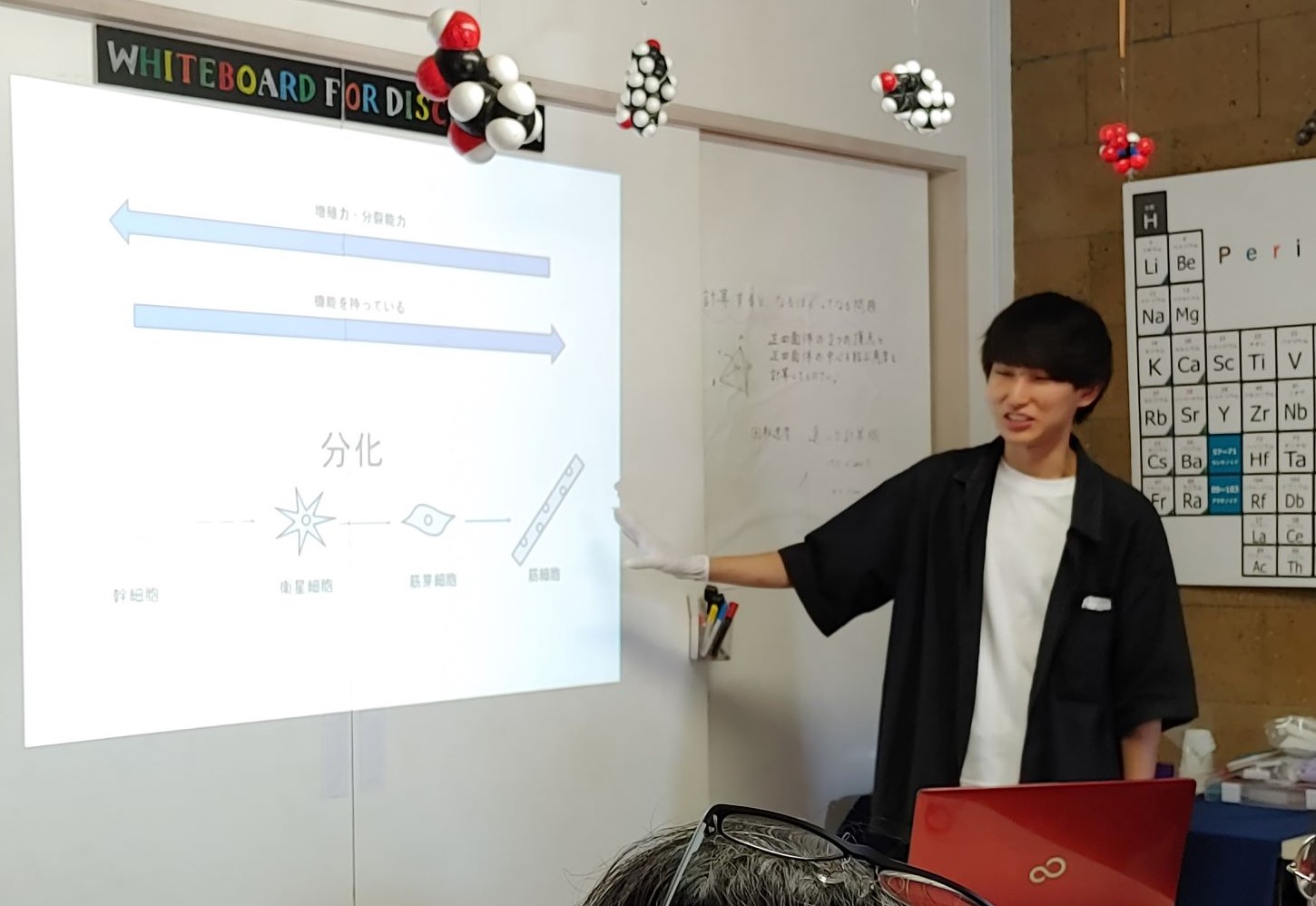

そしていよいよ当日。

まずは岡咲さんが模範実技を行います。

道具を置く場所、菌が入らないように計算された動作の順番。すべての所作に無駄がありません。

美しい! まるで茶道のお手前を見ているようです。

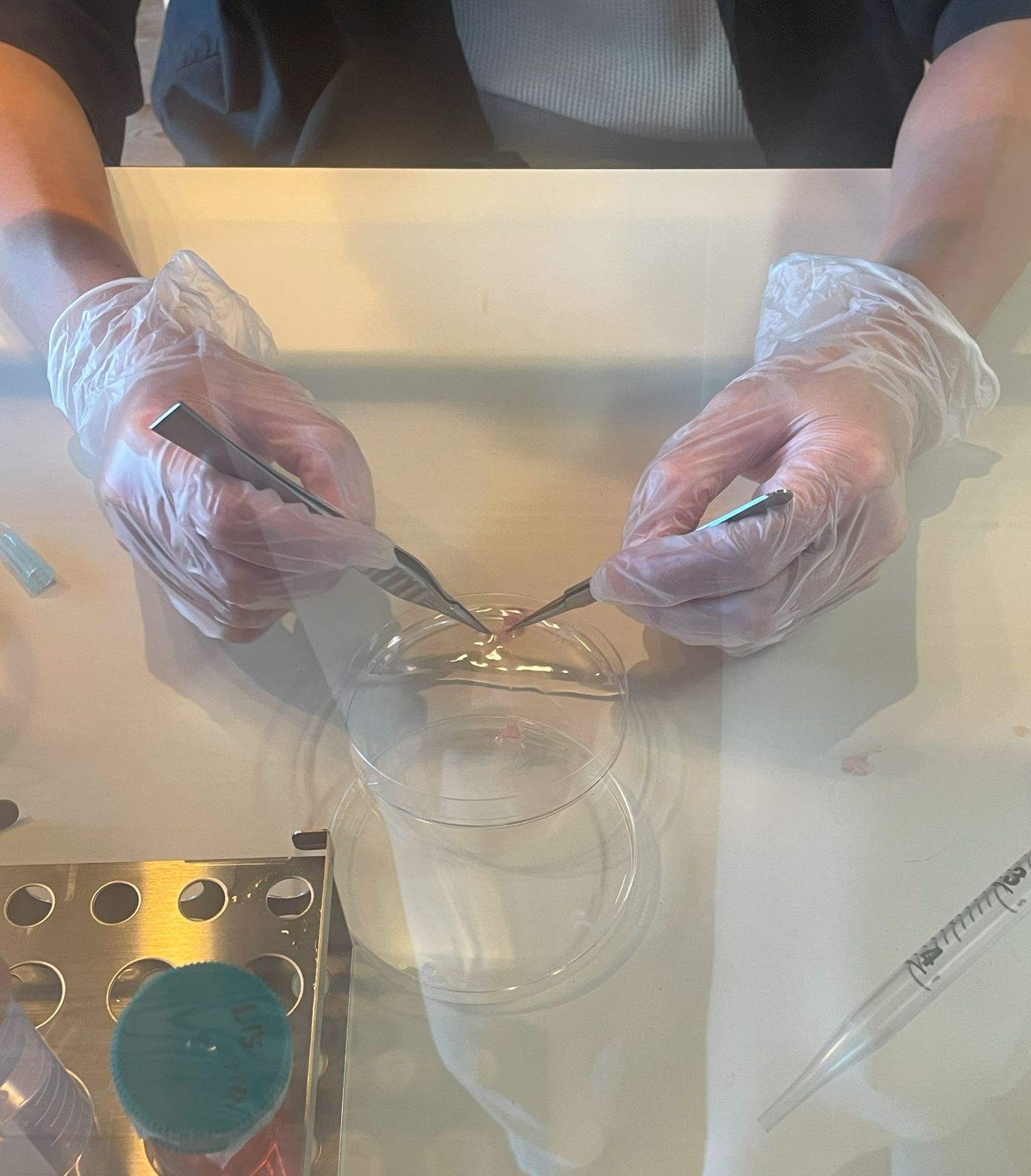

いよいよ、3人が挑戦します。

ニワトリ胚を解剖します。

取り出した脚の筋肉に細胞同士をくっつけているタンパク質を分解する酵素(コラゲナーゼ)を入れ、遠心分離機に入れて細胞と液体を分離します。

培養液の中に取り出した細胞を入れ、インキュベーターの中で培養します。

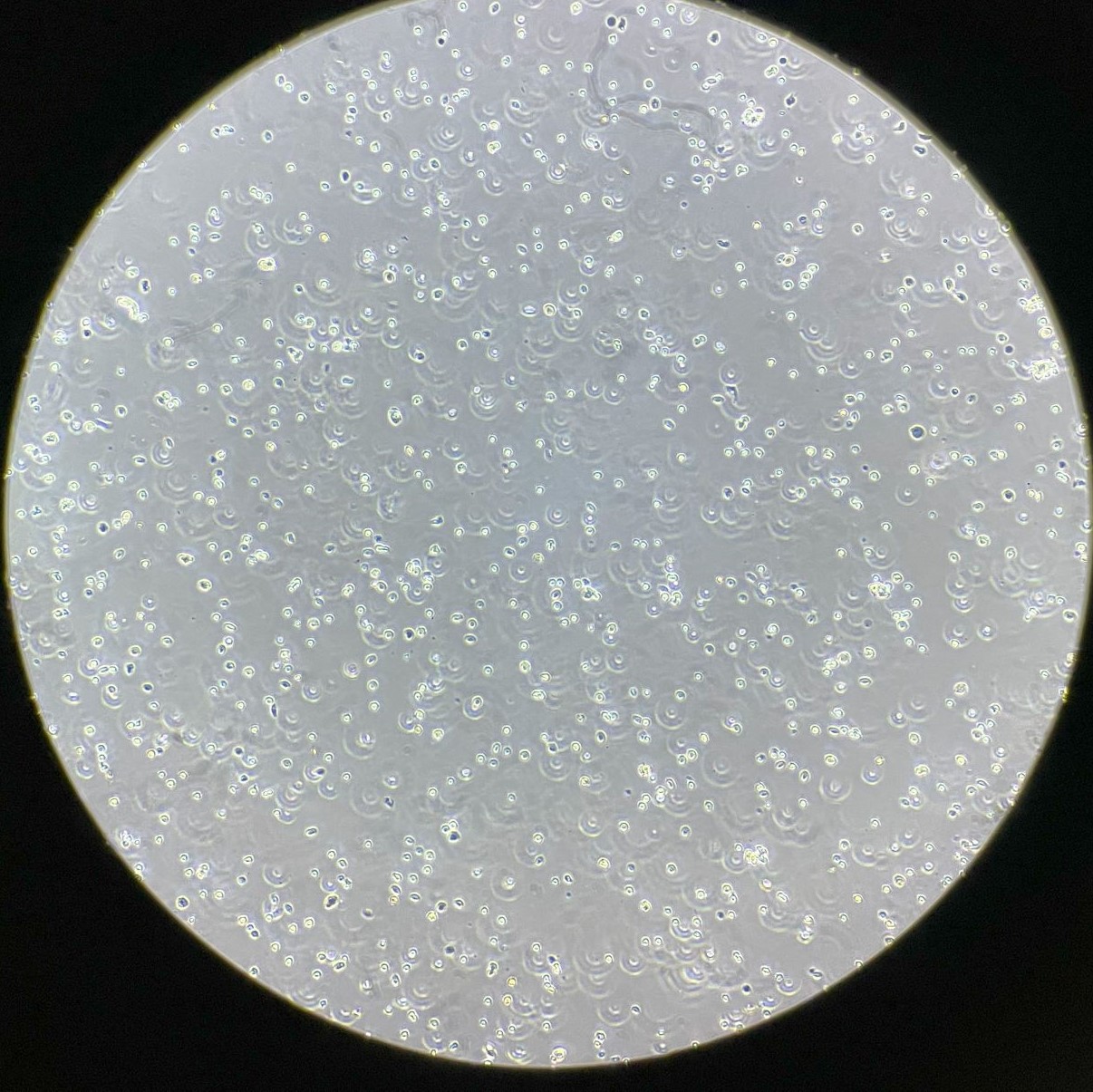

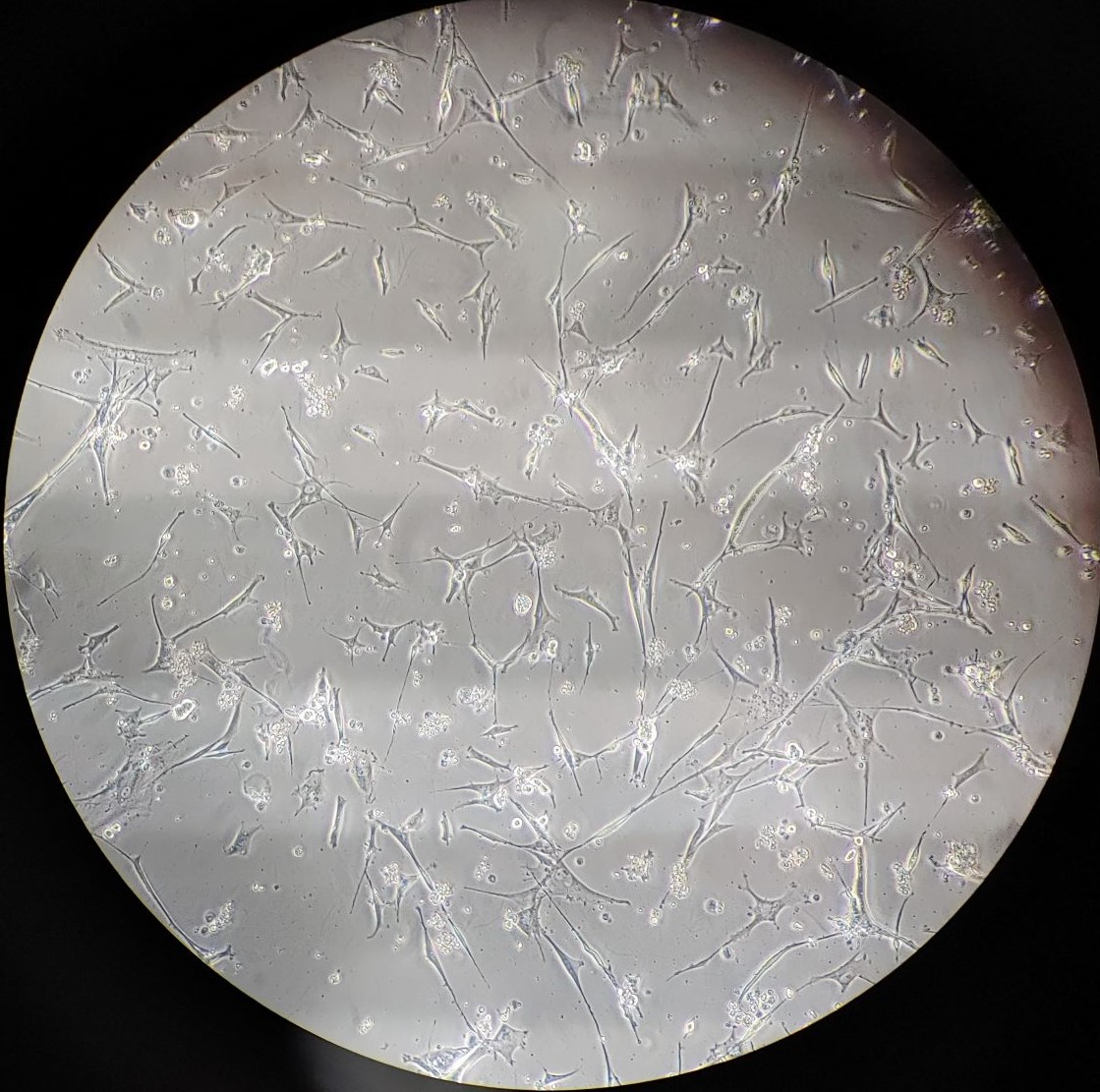

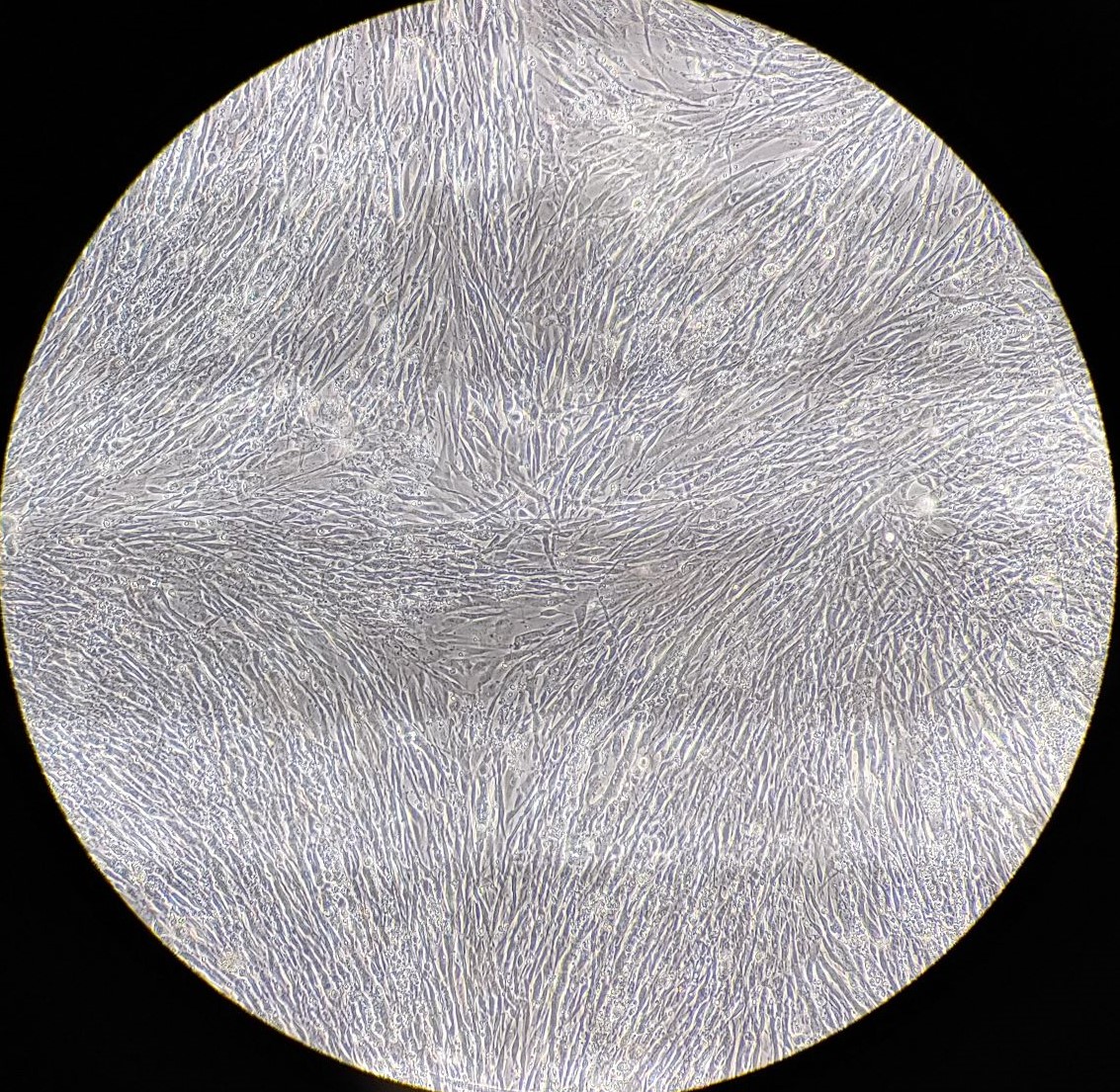

30分ぐらい経つと丸かった細胞に変化が見られ、細長い形や枝分かれした形になり、1日2倍くらいのスピードで増殖していきます。

当日は見ることができなかったのですが、タイムラプスで撮影しネットで見られるようにセットしてもらいました。

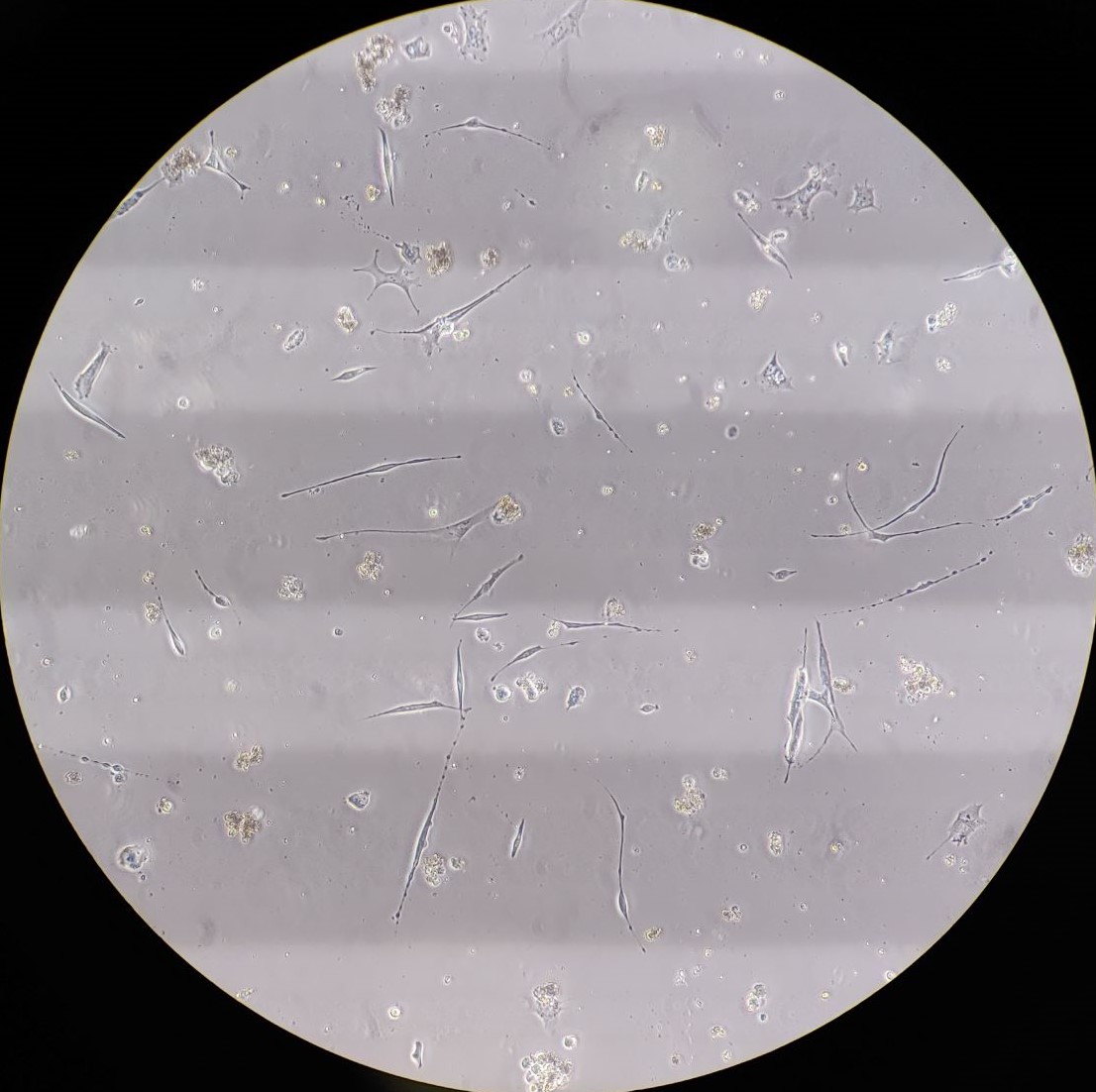

培養前の細胞↓

数日後の細胞(Iさんのシャーレ)↓

数日後の細胞(Kさんのシャーレ)↓

数日後の細胞Oさんのシャーレ)↓

後から動画を再生していたら、なんと細胞が分裂しているのを確認することができました。

岡咲さんによると、「その瞬間」を自分で確認できたのは初めてとのこと。

午後1時から始まったレクチャー、終わったのは6時でした。

でもその間、参加者の方の緊張は途切れないままでした。

今回の実験は培養肉づくりではなく、細胞を培養する方法を知る、ということでした。

そして、細胞培養は菌とのたたかいだということも知りました。

そのストイックな現場を見れたのは、貴重な体験だったと思います。

岡咲さん、サポートしてくださったNPO法人日本細胞農業協会のYoshiさん、Kentaさん、Ryuさん、共催してくださった Shojinmeat Projectさん、ありがとうございました。

培養肉の研究は世界中で行われており、日本でも研究・開発に取り組む企業が増えつつありますが、製造コスト、法整備の面でまだ環境が整っていません。

ですが、食料危機や畜産が与える地球温暖化への懸念、動物福祉の視点から注目が高まっていることは確実です。

将来の宇宙生活の食材供給策のひとつとしても注目されています。

近い将来、食卓に培養肉がのぼる日が来るかもしれません。

理科ハウス 森 裕美子・山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年8月10日(木) (NO.1129)

初任者研修を実施

今日は、逗子市、葉山町、三浦市で新採用になった小中学校の先生の研修を行いました。

約30人の先生方が半数ずつ時間をずらしてご来館。

滞在時間が短かったので、ざっくりとしか体験していただけなかったのですが、

理科ハウスがどんなところかは伝わったかな。

理科ハウスは、科学の謎解きを楽しむところ。

おひとりでも、何度でも、訪れていただきたいです。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年8月8日(火)9日(水) (NO.1128)

サイエンスフェスティバル2023 鎌倉学園科学部の巻

サイエンスフェスティバルの第二段、鎌倉学園科学部によるワークショップを行いました。

科学部は人数が多いため、二日間に分かれて交替でやってくれました。

人気があったのはやっぱり水素爆発の実験ショーでした。

「大きな音がでますのでご注意ください」と言われ一斉に耳を塞ぐ来場者。

予想以上の大音響にびっくり!

ネット動画では得られないリアルな体験です!

液体信号反応実験

水酸化ナトリウム、グルコース、インジコカルミンを使って液体が黄色→赤→緑に変化する美しい実験。

色が変わると「おおーっ!」という声が上がります。

コロコロリング

コロコロリングとは、カードリングで作られた昔からあるおもちゃ。二重につながったカードリングをつるして一番上のリングを落とすと、らせんを描きながら下にころがるように落ちていきます。でもなんでこうなるの?遊びながらそのしくみを教えてくれました。

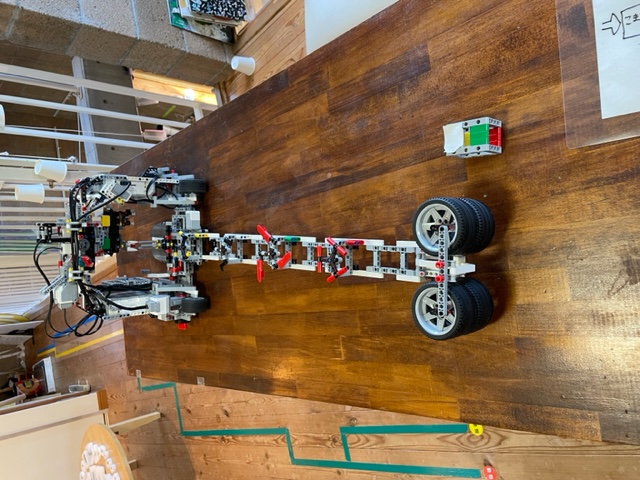

宇宙エレベーター

未来の宇宙技術、宇宙エレベーター。

その模型を作ってデモンストレーションしてくれました。

どんなコーナーでも担当できる上級生は頼もしかったです!

おかげでたくさんの方が来てくださって賑やかな二日間となりました。

ご来館くださった方々、そして鎌倉学園科学部のみなさん、ありがとうございました。

理科ハウス 森 裕美子 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年8月4日(水) (NO.1127)

科学教育協議会の全国大会!

科学教育協議会は、全国の小学校、中学校、高校、大学の理科の先生方が理科教育について熱く語る場所です。

4年ぶりの現地開催で、今年は埼玉県。

理科ハウスも出展して、太陽の動きがよくわかる簡単な模型を紹介しました。

5日には周期表Tシャツの販売店も開きました。

なじみのある先生方が買ってくださったり、久しぶりの再会におしゃべりの花が咲きました。

埼玉は暑かったけど、たくさんの情報を得ることができて行ってよかったです。

この会が発行している『理科教室』は学校での実践例がたくさん載っています。

私もたまに本の紹介文を書かせてもらったりしています。

購読の申込みはこちら。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年8月2日(水) (NO.1126)

サイエンスフェスティバル2023 横浜栄高校サイエンス部の巻

恒例になりましたサイエンスフェスティバルが始まりました!

スタートは、県立横浜栄高校サイエンス部の登場です。

栄高校のサイエンス部の特徴は、自分たちでやりたい実験を決めて、プレゼンを組み立てているところ。

毎年同じテーマを進化させているところです。

「スライムの研究」

みんな大好きスライム実験。

作ったことがある人も多いと思いますが、サイエンス部の深掘り方がすごい!

なぜ固まるのか、塩を入れたらどうなるのか、レモンを入れたらどうなるのか?

次から次へと実験が展開されていきます。

図を使って、スライムが固まる理由を解説。

いつもは高校生向けに構造式を使って説明しているところを、今回は小学生向けに図を作り替えたとのこと。

心配りが素晴らしいですね。

「ブラックライトの実験」

あめや栄養ドリンクなどをブラックライトに当てて見ると?

「プログラミングって何?」

レゴを使ってプログラミングの楽しさを紹介!

「ボードピタゴラ」

壁面を使ったピタゴラ装置。

そして恒例になった「烏田先生のトークショー」

理科と関係のない話!笑

この他にも「糸電話だけど糸じゃない実験」なども紹介してくれました。

高校生と市民のみなさんが触れ合うすてきな一日になりました。

逗子葉山経済新聞2023.8.4でもレポートしていただきました。

たくさんのご来場ありがとうございました。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年7月31日(月) (NO.1125)

今日の生きもの7月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

7月1週目は、リュウキュウアオバズクの羽根。

採集はHさん。標本作製はFさんとOさん。

標本を作製するために、「理科ハウス羽根会」というのが発足しました!

2週目は、クマゼミの抜け殻。

関西では普通でも、関東では抜け殻はあまり拾えません。とにかく大きい!

3週目は、ゲジ。

Aさん提供。生きていたら直視はむり。死んでいるからこそじっくり観察できますね。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年7月31日(月) (NO.1124)

中学校科学部来訪

中学校科学部の来館が続きます。

今日は鎌倉市立O中学校自然科学部のみなさん。

理科ハウス初体験の方ばかりなので、

おうち一軒まるごと理科づくしの科学館に、なんだこりゃとびっくりしたことでしょう。

上を見ればやかんモビール、下を見れば生物分類、左を見ればDNAてすり。

トイレに入って「ぎゃー!」(何があるかは秘密)

というわけで、非日常を楽しんでいただけたかと思います。

もちろん実験ショーもやりました。

簡単な実験でも、you-tubeで見たことはあっても、やったことある!って人はあまりいませんね。

コロナ禍ですっかり減ってしまった中学生の科学体験。

怖がらずに挑戦して、自信を取り戻してもらいたいと思っています。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年7月26日(水) (NO.1123)

中学校科学部来訪

夏休みになると、各中学校の科学部がやってきます。

今日は鎌倉市立D2中学校自然科学部のみなさん。

昨年に引き続いての来館です。

理科ハウスでは、科学部が来たときは普段はやらないスペシャルメニューを用意しています。

みんなで結果を予想しながら、実験を進めていきますよ。

とんでもなく太いストローでボーリングの球を浮かす実験。

とんでもなく長ーいチューブでジュースを飲む実験。

どれもやったことのない実験ばかりで大盛り上がり!

楽しんでもらえてよかったです。

見るもの、触るもの、すべてが新鮮だったらしく、いくら時間があっても足りないですね。

また来年も新しいメンバーといっしょに遊びにきてください。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年7月16日(日) (NO.1122)

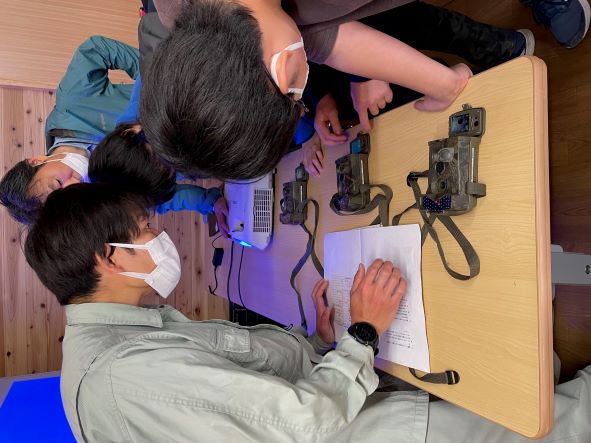

池子の森赤外線カメラ調査 by 自然科学部

池子の森では、今ある自然環境を未来へ引き継いでいくために、2016年の開園から定期的に自然調査が行われています。

そのうちのひとつが哺乳類調査です。

多くの哺乳類は夜行性なので、昼間に調査してもなかなか出会うことができません。

そこで、当地では環境省のモニタリング1000里地に登録し、数カ所に赤外線カメラを設置して写った動物を分析することで、どんな哺乳類がどのぐらいの密度で生息しているのかを把握しています。

昨年から、H中学校の自然科学部のメンバーがサポートしてくれていて、今年も継続して調査を行っています。

今日は、部員が集まって回収した撮影データを理科ハウスで分析することにしました。

1000枚以上の画像データを見るだけでもたいへんな作業です。

しかも鮮明に写っているのはまれで、ほとんどがシルエットだけで判断していかねばなりません。

タヌキかアライグマか、はたまたハクビシンか?

林床に降りている鳥類もよく写ります。

昼間の鳥観察では出会えないような鳥が写っていることもあってびっくりします。

この作業をはじめて2年目の自然科学部。

見分けポイントをきちんとおさえ、同定力も確かなものになってきました。

たまに意見が分かれて議論になることもあるけれど、そういうときがいちばん楽しそう!

こういう調査は継続して変化をみていくことがなにより大事。

3年分のデータの分析結果をメンバーはどう評価するか。

どこかで発表する機会があるといいなと思っています。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年7月9日(日) (NO.1121)

『笑わない数学』のリアル解説

いつも生解説動画を楽しみにしてくれているAさんからリクエストがありました。

NHK、Eテレの番組『笑わない数学(素数)』の解説です。

これは内容がガチにギューギューに詰められた構成になっています。

そのせいで、番組を最後まで見ても???が頭の中で多発します。

Aさんの「もっとわかりたい!」の気持ちがすごいなあとこちらもやる気がわき、

本を読んだりして準備しました。

おかげで新しい発見もたくさんあり自分的には大満足でした。

Aさんも「おもしろかったー」と言ってくれたのでよかったです。

みんなでワイワイ学ぶのはホントに楽しい!

理科ハウスではいつでもリクエストを受け付けますよ。お声がけください。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年6月30日(金) (NO.1120)

今日の生きもの6月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

6月1週目は、アオリイカの卵

Fさん提供。前日の大風で海岸に打ち上げられていました。

2週目は、ハラグロオオテントウ。日本最大級のテントウムシ! 池子の森で死体を拾いました。

3週目は、サツマゴキブリ。

Hくん提供。三浦半島でも増えつつあるとのこと。

最近、持ち込んでくれる人が増えてとても嬉しいです。ぜひ自然情報をお寄せください。死体でも可。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

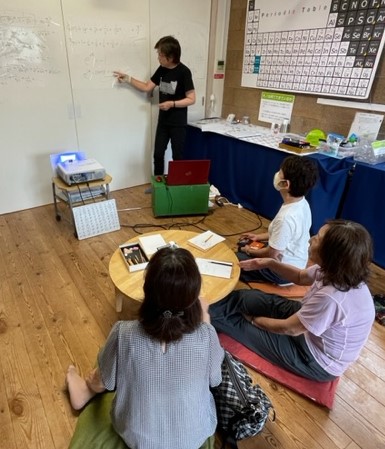

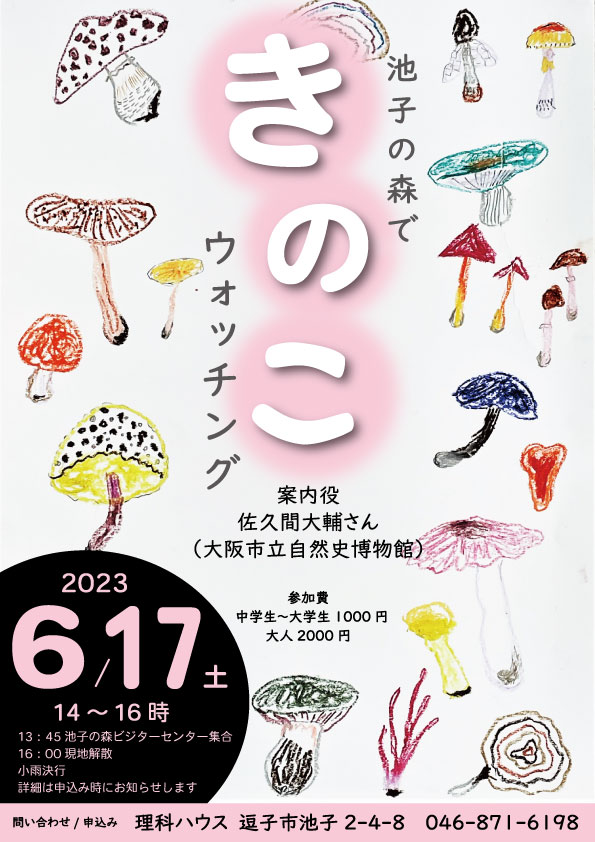

2023年6月17日(土) (NO.1119)

池子の森できのこウォッチング

梅雨の合間の晴れ!!

今日は初めてのきのこの観察会。

しかも講師は大阪市立自然史博物館の佐久間大輔さんです。

こんなに贅沢なことは度々はできません。

参加希望が多くてキャンセル待ちが出るほどでした。

そんなにきのこって人気あるんかーとびっくりです。

ところで、きのこって出るのは秋じゃないのと思ってませんか?

いやいや梅雨明けにもいっぱい出るんだそうですよ。

観察コースは池子の森の散策路をビジターセンターのほうから登りました。

入り口の手すりについていた地衣類の解説から始まりました。

自然物じゃなくても生えるんですねえ。

参加者がきのこを見つけたら佐久間さんに伝える、という流れで進んでいきます。

次々に見つかるきのこ。

一本だけとか、ちっちゃいのとか、もうくずれかけてるのとか。

撮影:深沢大地氏

撮影:深沢大地氏

撮影:深沢大地氏

夏のキノコは、キノコバエのような虫とかミミズとかが食べちゃうから、きれいなきのこを見たければ午前中に観察するのがいいそうです。

ヒメヒトヨタケやシロホウライタケのなかまなどたくさん見つかりました。

入り口からまだ20メートルも進んでないのに30分も経っていました。

撮影:深沢大地氏

途中でサビムラサキホコリという変形菌にも出会いました。

すっごい小さいけどちゃんときのこの形をしていて感動です。

変形菌は、きのこが菌糸になるかわりにアメーバになります。

他にはカワラタケやコフキサルノコシカケのなかま。

撮影:深沢大地氏

散策路が終わる所にはニセショウロという丸くて傘を開かないきのこがたくさんありました。

中を割ってみるとこしあんのような色。

2時間はあっという間でした。

30種近く以上ものきのこに出会えました!

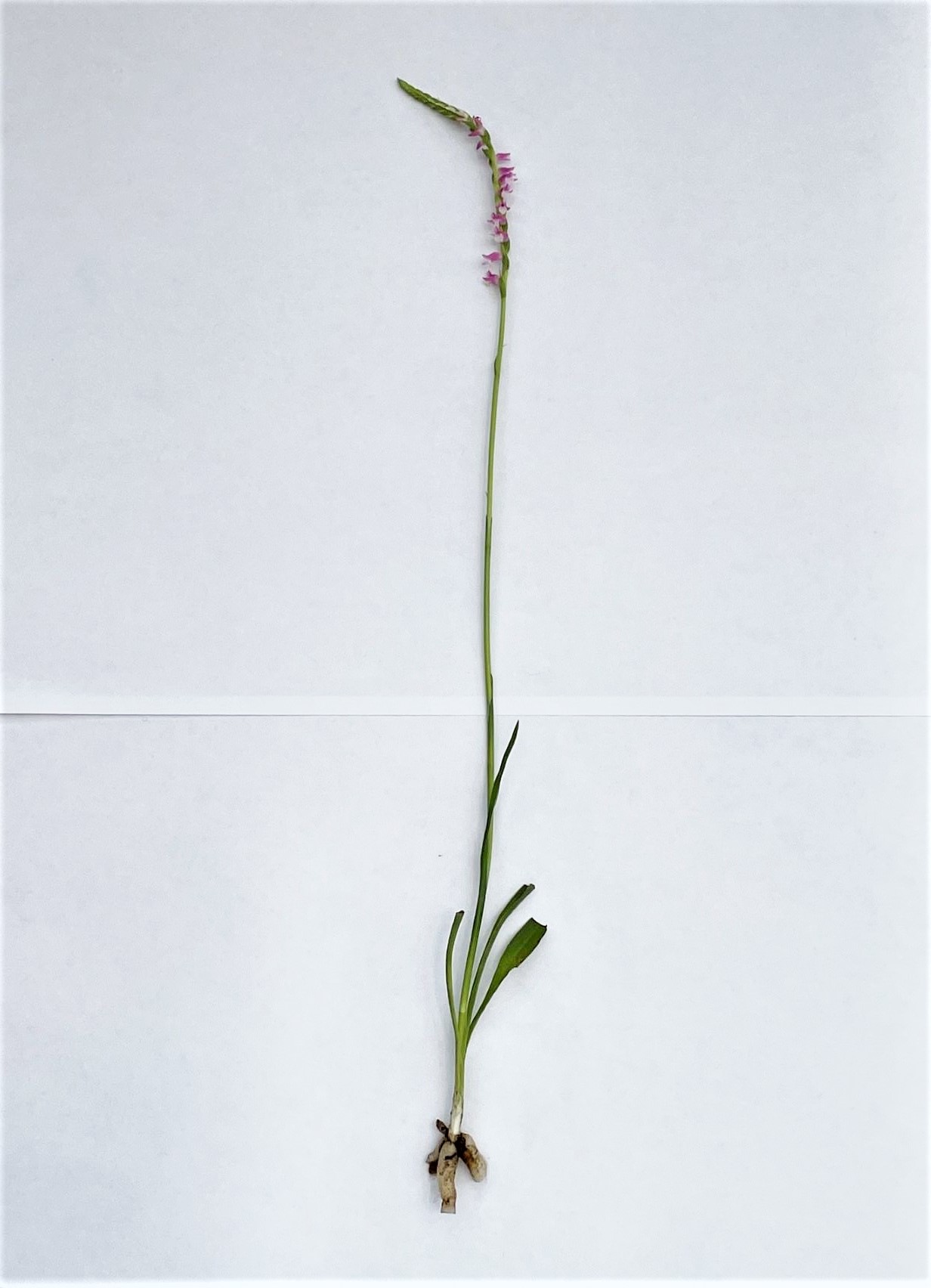

最後に、ネジバナが太い根の中にいる菌のおかげで生活できてると聞いてびっくり。

森の生き物達の連鎖にきのこが深くかかわっているというお話を聞いて、ものすごく世界観が広がりました。

佐久間さん、本当にありがとうございました!

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年6月12日(月) (NO.1118)

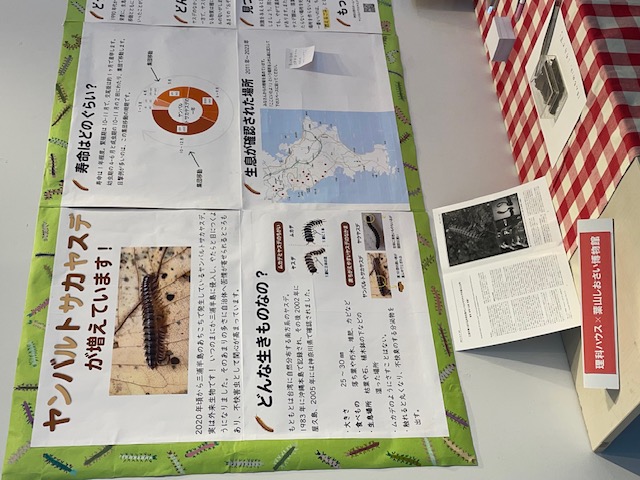

ずしグリーンライフフェスティバルに出展

6月10日と11日に逗子市民交流センターで行われた「ずしグリーンライフフェスティバル」に出展しました。

葉山しおさい博物館とのコラボ出展です。

テーマは「ヤンバルトサカヤスデが増えています!」です。

近年ものすごい勢いで増えている外来種のヤンバルトサカヤスデの特徴や生息状況についてポスターで紹介しました。

「家の近くで見たことあります!」という方もいて、新しい生息情報を得ることができました。

普段気にならない土壌生物ですが、増えたら増えたで、そのあまりの数におぞましさを感じる人も少なくありません。

そういったときにどう対応したらいいのかについてもアドバイスしました。

1日目には、葉山しおさい博物館の倉持さんに解説していただきました。

その時間にお話を聞けた人はラッキーでしたね!

たまには理科ハウスを飛び出して、アウトリーチ活動をするのもいいなと思いました。

ヤンバルトサカヤスデもそうだけど、理科ハウスの存在も知ってもらえたかな。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年5月31日(水) (NO.1117)

今日の生きもの5月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

5月1週目は、ガビチョウの卵。美しい青色の卵です。

2週目は、ミドリムシ。Nさん提供。

3週目は、スズメ。

理科ハウスの駐車場のクワの実をついばみにきています。親が子にえさをあたえているときもあって見飽きません!

4週目は、モリアオガエルの卵塊。

モリアオガエルは三浦半島では移入種です。だれかが水辺に放した結果増えてしまったものと思われます。

逗子の水辺でもじわじわと増えつつあり要注意です。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年5月29日(月) (NO.1116)

治療中

写真に写っているのは私の右手です。

金曜日に、なんの段差もない道を歩いていてこけました。

全体重を右手で支えたために薬指と小指の骨を骨折、切れた手のひらを7針縫いました。

不幸中の幸いで足はなんともありませんでした。

折れた骨は手術してもらい、これからはリハビリです。

すっかり治るまで3か月かかるそうで、しばらく不便ですが、

他はなんともないのですから、理科ハウスはお休みしないでやろうと思っています。

そんなわけで至らないことがあるかもしれませんがよろしくお願いいたします。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年5月20日(土)・21日(日) (NO.1115)

博物倶楽部さん@理科ハウス

20日と21日の二日間にわたって、博物倶楽部さんの研修が理科ハウスで行われました。

博物倶楽部~travelling museum~は、首都圏近郊の市民でつくるサイエンスボランティアサークルです。

あちこちの博物館などに出向いて、実験や工作、観察などを行い、科学の楽しさを伝える活動をしています。

世の中に科学ボランティアグループは数多くあれど、博物倶楽部さんはちょっと違います。

提供するコンテンツがとにかくおしゃれ!

博物倶楽部のウェブサイトを見ていただいたらわかると思いますが、洗練された質の良さを感じます。

そんな博物倶楽部さんですから、理科ハウスに来たらとんでもない化学反応が起こるにちがいないと、前日からわくわくがとまりません!

博物倶楽部さんがリクエストしてくださったのは、なんと「三浦半島はどこから来たのか」の生解説でした。

ほとんどが首都圏にお住まいの方ばかりなので、楽しんでいただけないのではないかも、と心配していたのですが、

ぜっんぜん関係なかった!

ブラタモリを見るように、地学の謎解きを大いに楽しんでくださいました。

二日目のレクチャーは、「もしも光の速さで走ったら(これが相対論だ!)」の生解説です。

こちらはがっつり数学+物理の世界。

2時間たっぷり計算をしつくすというハードな内容。

答えがあってた!だけで終わらせるのではなく、計算結果からなにがわかるのかをみんなで考えました。

「とんでもなく大きな数の計算だったけど、『やおやでりんごを10個買いました・・・』みたいな計算よりもずっと楽しかった」

と言ってくださった方がいて、嬉しかったです。

どの展示の前でもすぐに小さな議論が起こって、「そんな考え方もあったか!」とこちらもたくさん学ばせていただきました。

博物倶楽部さんのウェブサイトに研修の様子が紹介されています。

博物倶楽部さん、2日間のご利用ありがとうございました。

ここで嬉しいお知らせです。

なんと博物倶楽部さんが夏休みに理科ハウスでワークショップを行います。

日程は後日お知らせしますが、小学生にも楽しんでいただけるように企画中です。

お楽しみに!

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年5月16日(火) (NO.1114)

15歳の誕生日

今日は理科ハウスの15回目のお誕生日です。

毎年この日をちゃんと覚えていてくださる方から、今年も素敵なお花をいただきました。

すごく嬉しい!ありがとうございます!

3年間、新型コロナウイルスのせいでいつもより静かな日々を送っていましたが、徐々に以前のような賑わいを取り戻しつつあります。

サイエンスレクチャーも2ヶ月に1回くらいのペースでやって行きたいです。

次回は「池子の森できのこウォッチング」6月17日です。

きのこだから秋がいいのかと思ってたんですが、講師の先生に相談したら6月も見頃なのですよ、とのこと。

観察会できのこを取り上げるのは初めてなのでどうなふうになるのか楽しみです。

夏休みには今年も小学生が入館できる日を数日作る予定です。

日程は決まり次第お知らせいたします。

ガレージセールも予定しています。

やりたいことがまだまだある私たちです。

16回目のお誕生日目指してがんばります。

これからもよろしくお願いします。

理科ハウス 森 裕美子・山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年5月14日(日) (NO.1113)

自然科学部大集合

今日は「貸しきり」だったわけじゃないのに、結果的にそんな一日でした。

どういうことかというと、最近よく来ていた中学2年生らがまず来館。

彼らはH中学の自然科学部の部員です。

そしてその後に、高校1年生がぞろぞろと来館。

彼らはH中学自然科学部の先輩たち。

総勢9人になりました。

理科ハウスに集まろうと、事前に連絡しあっていたようです。

雨だったせいか、他に来館される方はいませんでした。

なんとにぎやかなこと!

あっちこっちでおしゃべりあり、科学体験も一緒に楽しみました。

みんなで生解説動画の「ラミエルの世界」を見るというので集まって、4次元の世界を体験してもらいました。

終わったとき、中学生たちは「もうあたまがぱんぱんだーっ!」と言って大笑い!

本当に楽しい時間でした。

彼らの成長が何よりうれしくて・・・。

また会えるといいなあ。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

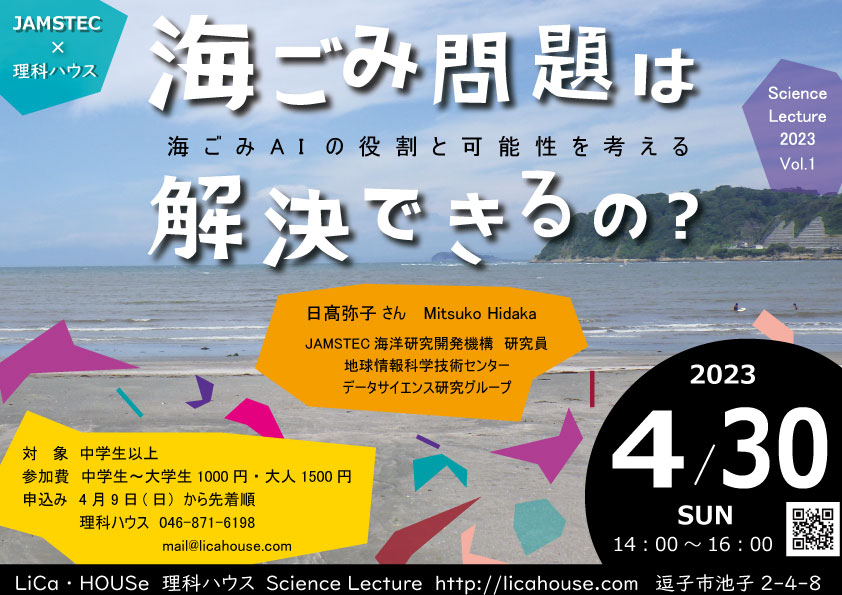

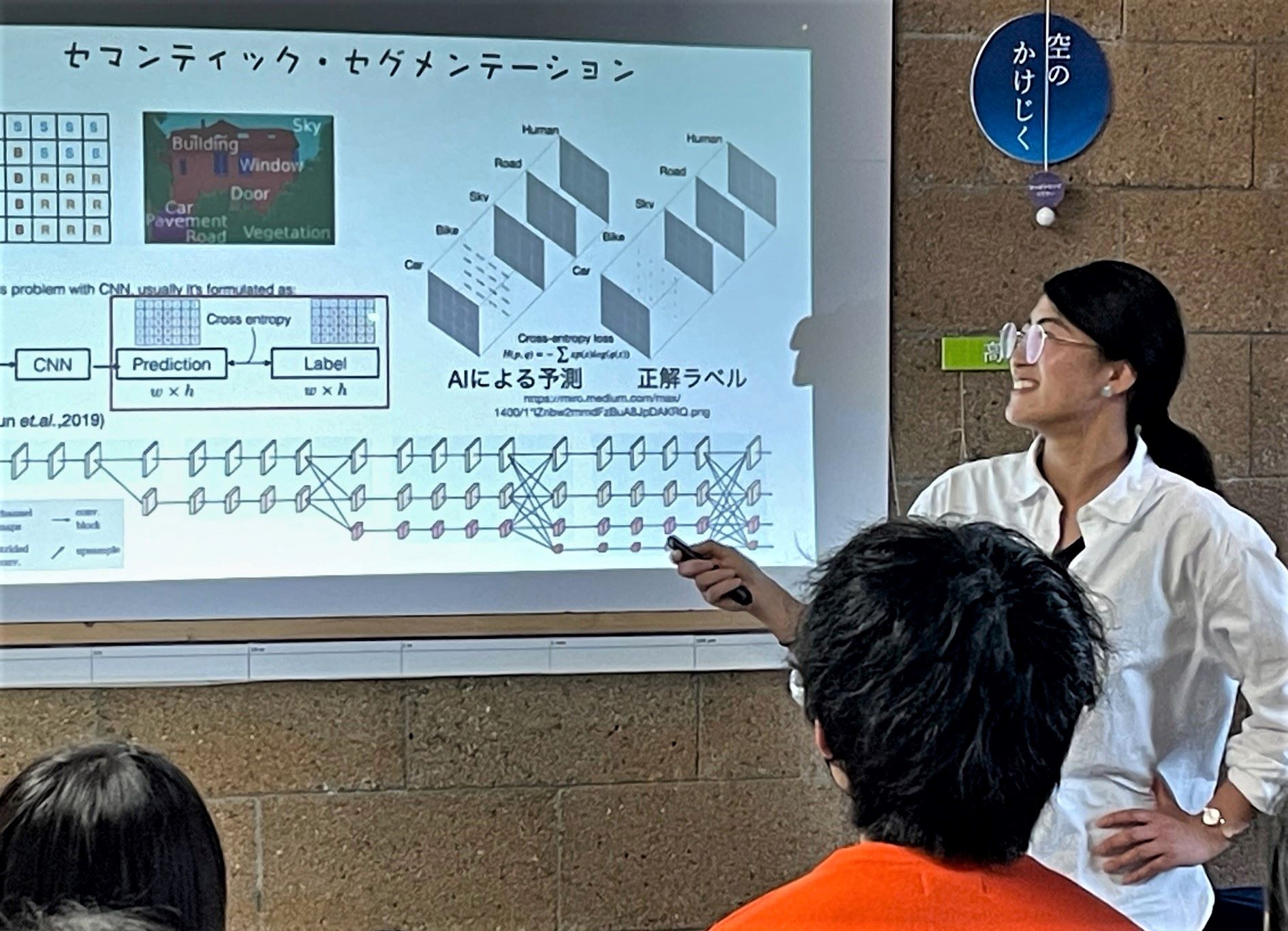

サイエンスレクチャー「海ごみ問題は解決できるの?」日高弥子さん

今日は海ごみAIの話。

話してくれたのはJAMSTEC(国立研究開発法人 海洋研究開発機構)の日高弥子さんです。

日高さんは海のすぐそばで育ち、学生時代にはクラゲの研究をしていたんだって。

見せてもらった海岸の写真には見たことのないほどたくさんのごみがありました。

「これ、どこの海岸?」

神奈川県の海岸は「公益財団法人かながわ海岸美化財団」さんなどのおかげできれい。

都会が近くにあるとごみを拾うボランディアさんも多いからですね。

逆に、過疎地とか人の住んでいない島とかには海ごみがたくさんあります。

人の手が届かないのです。

計算された海プラごみの量に比べて、見つかっているごみはほんのちょっと。

なんと海ごみの99%はどこにあるかわかっていません。

しかもプラごみは今後は指数関数的に増えると予想されています。

そして既に作られているプラよりも捨てられているプラごみの方が多くなっている・・・。

多くの海ごみが行方不明になっているのはなぜでしょう。

ストローを紙にしようとか、レジ袋を使わないようにしようとか言われているからもっと調べられているのかと思ったら、まだこんな状況だったのかとびっくりです。

「科学は進歩していると思われがちですが、海ごみが今どこにあるのかもわかっていない。

我々はスタートラインにすら立っていないのです。

海ごみの流れを把握して、流出を監視する、まずは科学的な根拠を示すことが我々の仕事です」と日高さんは言います。

では、どこにどのくらいのごみがあるのか見つける方法は?

そこで考えられたのがAIを使うってこと。

写真を撮ってAIが自然ごみと人工ごみを見わけられるなら、遠隔のwebカメラや海岸に立った人が撮った写真などからも海ごみの量は把握できるようになるかもしれない。

セマンティックセグメンテーションとディープラーニングの手法を使って、AIにたくさんのデータを学習させ、いまでは70%近くも見分けられるようになりました。

海ごみ問題に取り組んでいる方にも、現場の様子をお話いただきました。

川や海岸で怪我をしている鳥などの動物の救護やごみの回収を行っている「神奈川野生動物救護連絡会」会員の髙橋真理さん。

釣り糸が首にからまった鳥がいたり、死んだウミガメのお腹のなかにプラスチックがいっぱいあったりするが、ごみが直接の原因で死んだかどうかはわからない。

しかし、排出されないために本来の食事ができなくなり弱ってしまうということがある。

プラスチックは有害物質を吸着してしまうので、プラスチックを食べてしまうのはやはり問題があります」とのこと。

ビーチクリーンロボットを制作されたYさん。

「自然ごみも人工ごみもいっしょに全部片付けてしまう重機を使った海岸清掃の仕方は問題があると思う。生物への影響もあるし。

そこで人工のごみだけ拾ってくれるロボットを考えた。

神奈川はボランディアの方がたくさんいてビーチがきれいだけど、離島に行くと清掃する人も少なくものすごい量のごみを目にすることがある。

そういう場所で活躍できるロボットがあればいいと思った」

確かに、海岸に漂着した海藻などについているハマトビムシは、本来の分解者であって、それまで片付けてしまうのはやりすぎと言えそうです。

水族館スタッフのWさんは、

「深海に沈んでいた空き缶に、クラゲのポリプについていたことがある。それを育てたら、ナデシコクラゲだった。

深海にもごみがたくさんあるという事実、そしてそこで新たな生態系が生まれているという事実がある」と人工物と自然物を分けることの難しさを語ってくれました。

人間が生み出したごみが生物の新たな分散の原因になっている。

これをどうとらえるか難しい問題です。

ごみを減らすにはまずは意識の改革が必要だと日高さんは言います。

自分が生態系の中の一員になっているかどうか。そこがポイント。

それなら自分たちの出すごみも生態系の中に入れていかないといけません。人間が作り出しているんだから。

でも、そうなってないから問題です。自分たちの出すごみもひっくるめて生態系の中に入れるという考えを持たないと。

海ごみ問題の真実をストレートに伝えようとする研究者と、この問題に関心のある方々とがよく共鳴し、大変充実したセッションになりました。

最後は買ってきたアサリのお腹から見つけたマイクロプラスチックを見てもらいました(現在、館内で展示中)。

日高弥子さん、そして髙橋真理さん、有意義なお話をありがとうございました!

現在、日本科学未来館では、「どうする?プラごみ展」開催中。

また、国立科学博物館では、7月から「生命のみなもと 海展」が開催されます。

関心のある方はぜひお出かけください。

理科ハウス 森 裕美子・山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

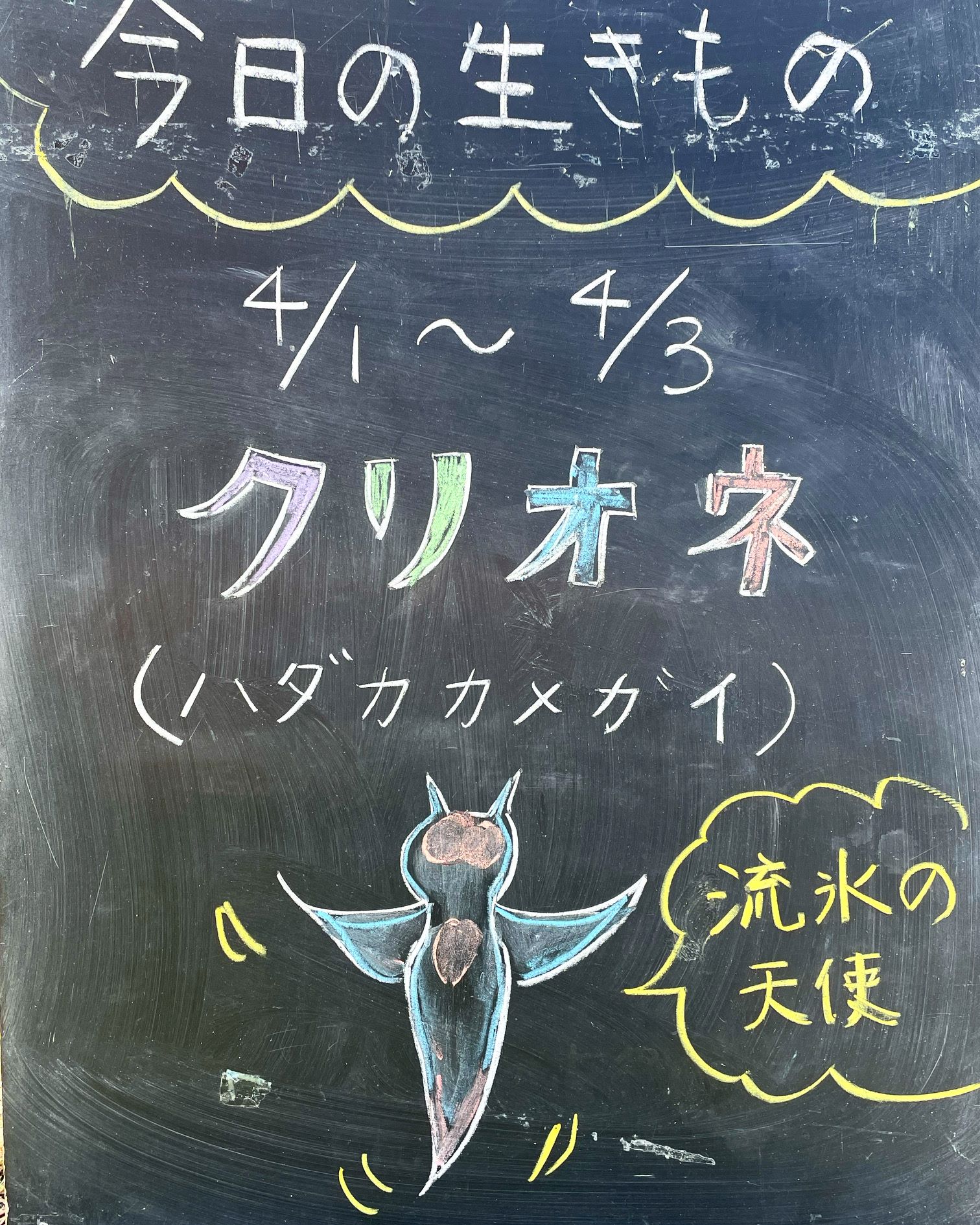

2023年4月30日(火) (NO.1111)

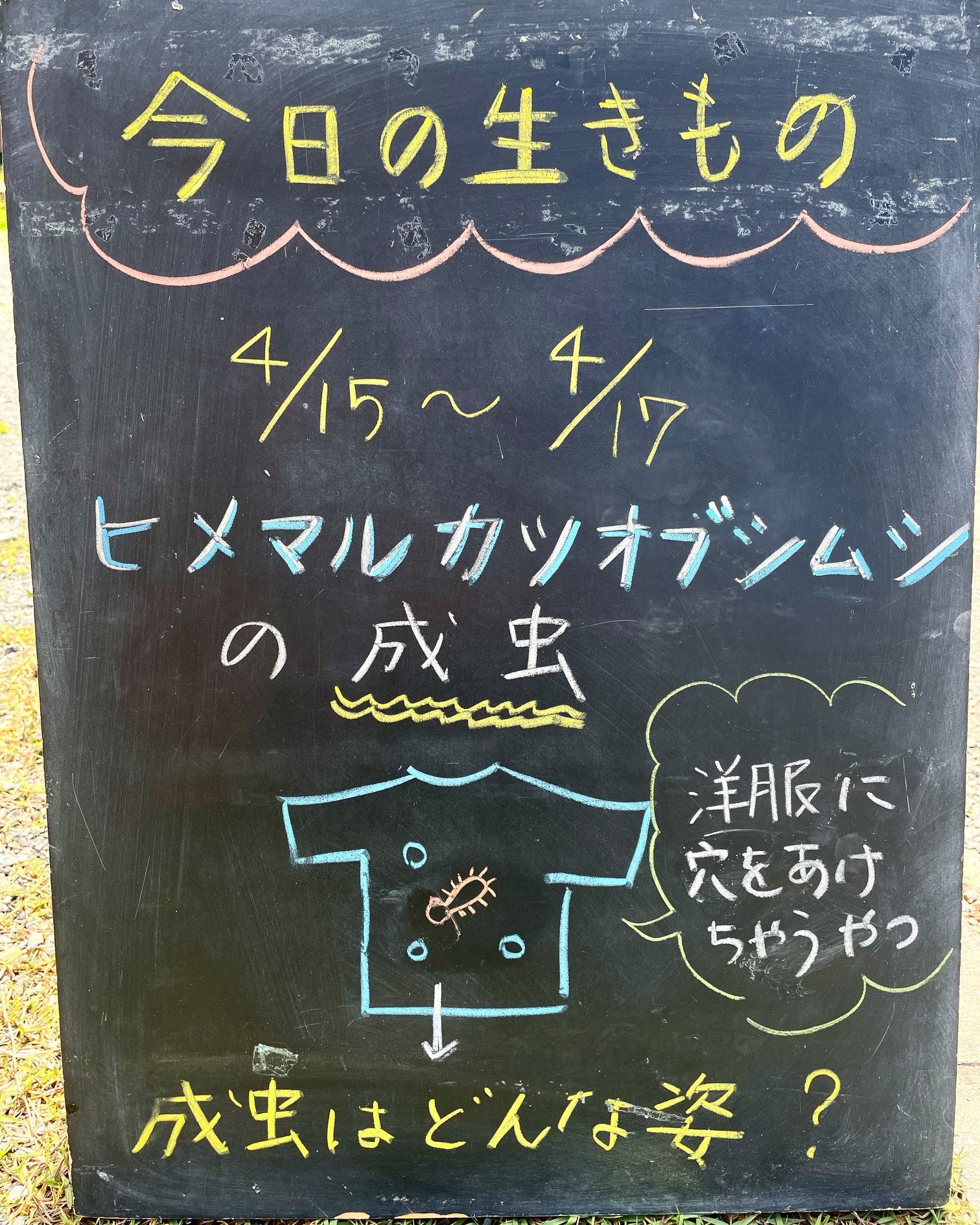

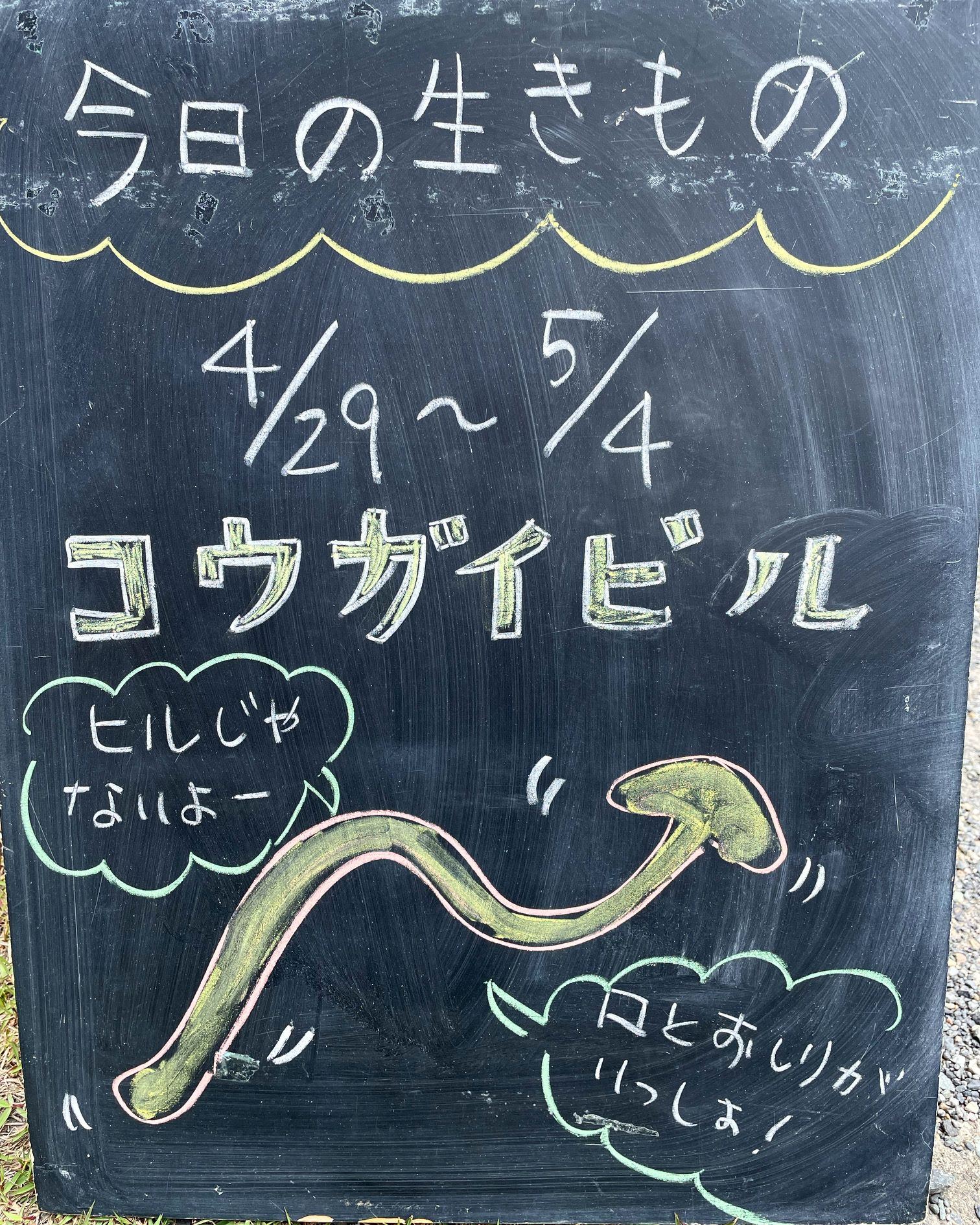

今日の生きもの4月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

4月1週目は、クリオネ(ハダカカメガイ)。Wさんが提供してくれました!

2週目と3週目は、ヒメマルカツオブシムシ(成虫)。

幼虫はウールの衣服によくついているのを見ますが、さて成虫はどんな姿をしているでしょう。

4週目は、コウガイビル。

ハンマーのような頭部を持つコウガイビル。でも口はお腹の方にあるんです。

クリオネは冷蔵庫で飼育しています。まだ元気に泳いでいます。見たい方はお声かけください。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年4月8日(土) (NO.1110)

顕微鏡と天体望遠鏡

「こんにちは!」と入ってきたのは、Sさん。

なんと10年ぶりの再会です。

理科ハウスの前はよく通るんだけど、

入るきっかけを失ってしまっていたとのこと。

うんうん、そういうことってありますよね。

久々の理科ハウスをご案内しながら、10年前のことで覚えていることを聞いてみました。

ビーズでDNAらせんストラップを作ったときのこと、サイエンスカフェに参加したときのこと。

でも一番記憶にあるのは、

昼間、顕微鏡でプランクトンを見て、暗くなってから天体望遠鏡で星を見たときのこと、とSさん。

「一日の中で、すっごく小さい世界と果てしなく広大な世界をみて、自分の悩んでいることなんてたいしたことじゃないって思えたんです」

「それが言いたくて、今日、思い切って入りました!」

顕微鏡と望遠鏡。

どちらも目では見えないものを見せてくれる道具。

これらの道具がSさんの世界を広げてくれたのだと知りとても嬉しくなりました。

そしてその気持ちを伝えにきてくれたSさんの優しさと勇気に感動!

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年4月6日(木) (NO.1109)

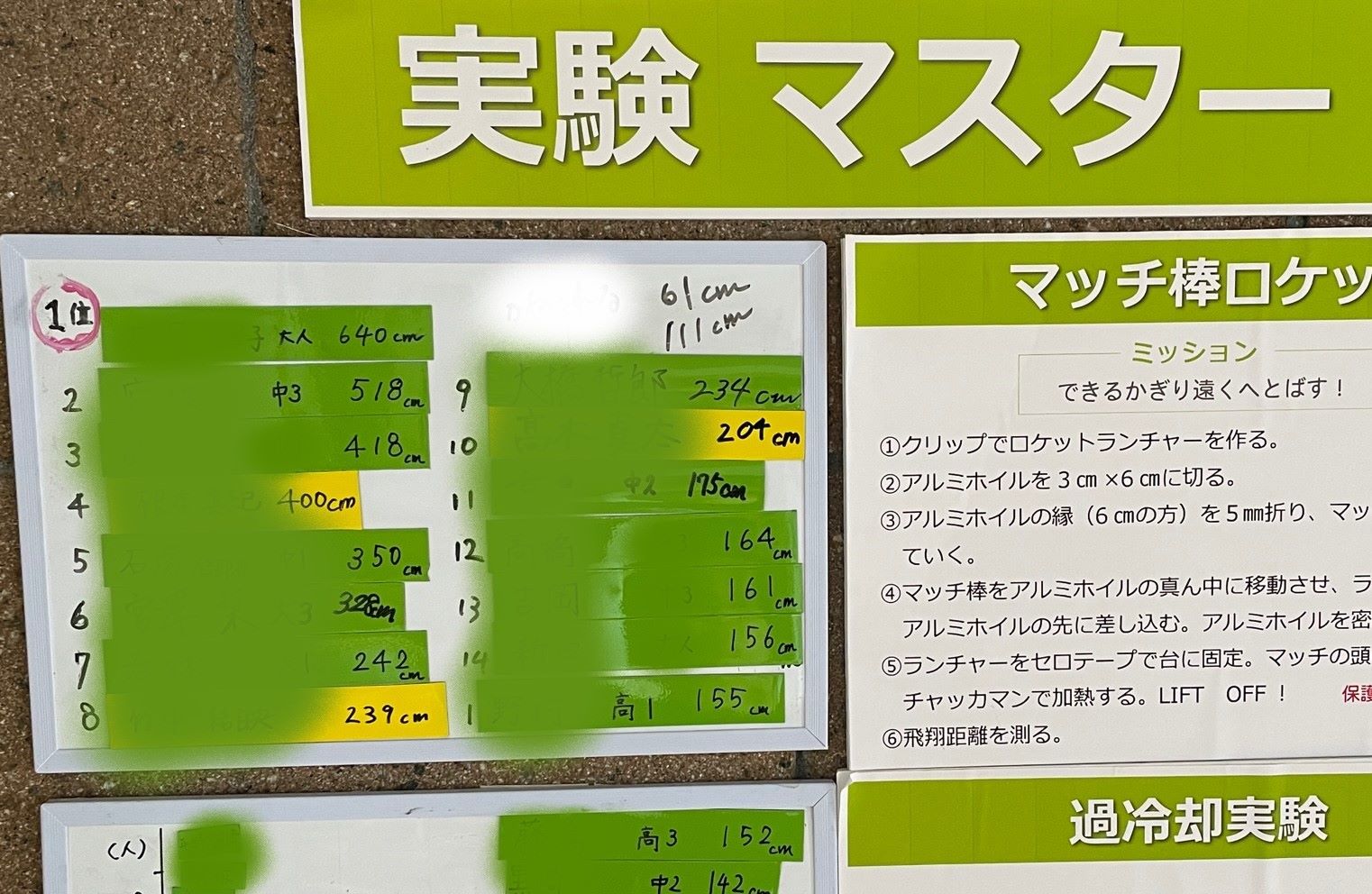

記録更新

理科ハウス名物「実験マスター」。

決められた材料だけをつかって、課題の実験を行い、実験結果を競うコーナーです。

いくつもあるテーマの中でも、もっとも難易度が高いのが「マッチ棒ロケット」。

アルミホイルとワイヤーで作ったロケットランチャーにマッチを取り付け、外側から加熱してマッチをなるべく遠くまで飛ばします。

なんだそれだけのこと?と思うかもしれませんが、あなどることなかれ。

ランチャーの角度、アルミホイルの巻き方など、ちょっとの違いで飛んだり飛ばなかったり。

この難しさゆえ、理科ハウスでは一番の人気実験です。

これまでの最高記録は、Mさんの518㎝でした。

他を圧倒する飛距離で、3年以上不動の地位をキープし、記録は破られることはありませんでした。

というか、これが限界だろうと思っていました。

と こ ろ が、本日とうとうIさんが、640㎝の記録を更新しました!

驚いたのなんのって。

Iさんの改善と工夫の積み重ねに脱帽です。

限界を決めていては、なにも進まないことを教えてもらいました。

Iさんの記録更新を目の当たりし、新たな道が眼の前に開けたような気持ちになりました。

どれぐらいすごいことなのか、みなさんもやってみればわかると思います。

ぜひ道場破りにきてください。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年3月31日(金) (NO.1108)

今日の生きもの3月編まとめ

ひとつの生きものをじっくり観察するコーナー。

3月1週目は、ツリガネムシ。

2週目と3週目は、Oさんが提供してくれたシアノバクテリア。

4週目は、ツクシ(スギナ)の胞子

すべて顕微鏡で観察しました。

特に、Oさんが持ってきてくれたシアノバクテリア(スピルリナ)に感激!

地球に酸素をもたらした藻類とつながっていると思うと、ぞくぞくしますね。

理科ハウス 山浦 安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年3月27日(月) (NO.1107)

長いトンネルを抜けて

春休みに入って来館者数が急増しています!

春から中学生になる人、高校を卒業する人、ふらっと寄ってくれた人、以前からよく来てくれている常連さん。

コロナ禍の間は予約制にしていたので、こんなにたくさんの人が同時にいるのは本当に久しぶり。

以前は混んでいても平気で解説していたのですが、ゆったりに慣れてしまっていた私たちはちょっとあたふたしてしまいました。

そしたら、「僕が案内しましょうか」と名乗り出てくれたNさん。

なんて頼もしい!

優しいお兄さんの解説に新中学生さんたちも楽しそう!

会話も弾んでいました。

Nさんは帰り際に「にぎわってて楽しかったー!」と言ってくれました。

本当に長い長いコロナ禍のトンネルを抜けた感じがしました。

みなさん、春からまた新しい環境が待っていることでしょう。

がんばってね

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年3月21日(火) (NO.1106)

第12回科学の甲子園全国大会で優勝!

春分の日の今日、久しぶりにKくんがやってきました。

手には黒のベルベットの箱。

おもむろに蓋をパカッと開けると、そこにはオリンピックの金メダル?と見間違うほどのどっしりした優勝メダル!

第12回科学の甲子園全国大会で優勝したメダルです。

科学の甲子園とは高等学校等の生徒がチームで理科・数学・情報における複数分野の競技を行う大会です。

神奈川県の代表として出場するには、いくつかの予選を勝ち抜かなければなりません。

Kくんの高校の科学部では毎年科学の甲子園にチャレンジしてきました。

大会に出場するたびに、どんな課題が出されたのか、どんな作戦でのぞんだのか、よく様子を報告してくれていました。

苦労もよく聞いていましたので、この大会がどんなに過酷かも知っています。

ですので、このたびの優勝報告は自分のことのように嬉しいです!

理科ハウスは、こういう人の成功をみんなで大騒ぎして喜んじゃうところ。

Kくん初対面のその場にいた来館者も、みーんなで拍手を送りました!

早速、決勝大会でどんな課題が出されたか、解説してくれました。

Kくんによれば、これまで理科ハウスで体験したさまざまな実験が大いに役立ったとのこと。

めちゃめちゃ嬉しい!

Kくんたちのチームは、科学の全米大会であるサイエンス・オリンピアドに派遣されます。

どんどん羽ばたいていって欲しいです。

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年3月21日(火) (NO.1105)

三浦半島のビーチロック

お近くにお住まいのSさんが持ってきてくださったのは、海岸で拾った化石。

大昔の海岸の小石や砂、貝やカニなどが石灰質によって固まってできたもので、「ビーチロック」といいます。

普通、ビーチロックは沖縄諸島なサンゴ礁のある砂浜などにできますが、三浦半島の一部の海岸でも見つかるとは!

化石の年代は6000年前ごろの縄文後期のものとされています。

ビーチロックの美しさはなんといってもその造形美にあります。

化石を含む砂や泥やれきが一体となって不思議なオブジェとなっています。

今日は、Sさんのコレクションをテーブルに並べて、来館者といっしょに鑑賞しました。

みなさん、海岸で化石が見つかるの?とちょっとびっくり。

Sさんによると、見つけるにはちょっとしたコツが必要なのだとか。

さすが、目の肥えている人は違うなあ。

理科ハウスにコレクションの一部をいただきました。

入り口に展示していますので、どうぞ見に来てください。

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年3月17日(金) (NO.1104)

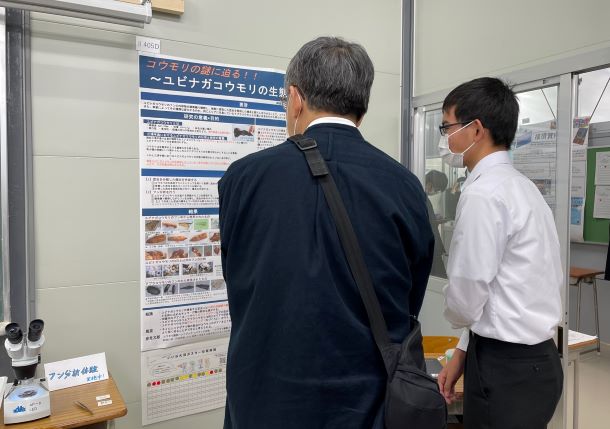

横須賀高校 SSH(スーパーサイエンスハイスクール)活動

今日は、横須賀高校スーパーサイエンスハイスクール活動の発表会です。

理科ハウスでは、2021年から横須賀市自然人文博物館と共同で、SSH活動の一部をサポートしています。

テーマは、「コウモリの謎にせまる!ユビナガコウモリの生態調査」。

三浦半島では生息が少なくなっているユビナガコウモリが、何を捕食しているのかを糞を分析することで明らかにする研究です。

高校生は、ひたすら糞を顕微鏡で観察し、昆虫の断片を取り出し、種の同定に取り組んできました。

その努力は並大抵のものではありませんでした。

発表数は全校で137件もあって、それぞれの研究チームがポスターセッションを行います。

同校の生徒の他、有識者の先生方が研究の内容について評価を行います。

そして表彰式で、

なんと3つある内2つの賞をダブル受賞しました!

いや私が受賞したわけではなく、担当したMくんが受賞したのだけど、

めっちゃ嬉しい!

ということで、なんと神奈川県内の高校生が集まる大会で発表することになりました。

最後までしっかりサポートしたいと思います。

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年3月11日(土) (NO.1103)

久木中学校自然科学部 哺乳類モニタリング調査

今日は、久木中学校自然科学部と合同で行っている、哺乳類モニタリング調査@池子の森、2回目です。

すでに卒業した先輩部員も応援にかけつけてくれました。

自然科学部のメンバーに、前回(1月14日)回収した赤外線カメラのデータを解析してもらいました。

赤外線で撮影した画像は、当然モノクロですし、輪郭もはっきりしていないので見分けるのは容易ではありません。

果たしてどのぐらい見分けられているのか、日本自然保護協会の大野さんにチェックしてもらいます。

タヌキ

アライグマ

クリハラリス(タイワンリス)

そしてキジバトなどの鳥類・・・

初めての調査にもかかわらず、高精度の正解率です!

そしてタイワンリスの出現率がだんとつに高いことがわかりました。

今回は、赤外線カメラのセッティングも部員にやってもらいました。

道具の扱い方もマスターしてもらいたいと思っています。

そして早速、公園内の3カ所に設置。

どんな動物が写っているか、前回との違いは?

データを積み重ねていくことで何が見えてくるのか、これからの調査結果が楽しみです。

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年3月1日(水) (NO.1102)

今日の生きもの 2月編まとめ

身近なのに、あまりお目にかかれない生きものを週替わりで紹介するコーナー。

2月1週目は、根粒菌

大学入試共通テストで根粒菌が出題されていたので、即観察。理科ハウスの入り口の前に生えているクローバーの根粒菌です。

2週目は、ハリガネムシ

近所に住むTさんが持ってきてくれました。多分メス。カラスが道路でハリガネムシをお蕎麦のようにくわえていたんですって。

3週目は、笹の花

100年に一度しか咲かないと言われる竹の花。展示したのは2年前に自宅で咲いたアズマネササの花。川崎の公立高校で竹の花が咲いたと話題になっていましたね。

4週目は、スギの花粉

理科ハウスの屋上にスライドガラスを並べて飛んで来る花粉を採取。見るだけでかゆくなる!

「今日の生きもの」看板を見て入館してくる人も増えてきました。

いやいや看板の画像じゃなくて、生きものの画像載せてよ、という方もいらっしゃると思いますが、

やはり自分の目で見て欲しいなと。

ホンモノを体験できるのが科学館ですから。

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年2月25日(土) (NO.1101)

羽の研究

先日、池子の森の自然調査をしている際、鳥の羽が散乱しているところを見つけました。

調査に同行してくれたFくんが、羽を手に取って「アオバトだ!」。

羽の縁の一部が黄色く、アオバトに間違いありません。

きっと猛禽類にやられたのでしょう。

夢中になって拾っていると、一部が赤い羽も発見。

ということはオスか、ということになりました。

後日、Fくんが拾った羽を部位ごとに整理して持ってきてくれました。

すごくきれい!

アオバトの赤い部分が少なかったことから、もしかしたら若い雄かもしれないと気づいたそうです。

「並べる」というアナログな作業を通してしか、わからないことってありますね。

下の羽は同じ日に別の場所で拾ったコジュケイの羽。

やはり散乱していたので、こちらも猛禽類のしわざと思われます。

これは、池子の森の生態系が健全な証拠。

食物連鎖の頂点にたつオオタカなどの猛禽類が、カラスの横取りをかわしながら、

勇ましく狩りをする姿を思い浮かべるのでした。

Fくん、羽の整理をありがとう。

羽図鑑はしばらく理科ハウスで展示しています。

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

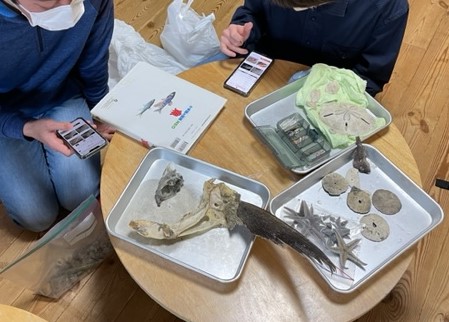

2023年2月20日(月) (NO.1100)

ネットで検索

今日は大学生が海岸で見つけたものを持ってきてくれました。

ウニの殻、ヒトデ、貝、魚の頭骨、鰭など、前日に強い南風が吹いたせいもあって、なかなかの釣果です。

さて、楽しいのはここから。

形、大きさ、色などから種名を検索していきます。

まずは、図鑑を使って。

次に、ネット検索。

それでもヒットしない場合は、

画像を撮って、その道に詳しい友人に送って聞く!

さすが、水系の大学生です。

するとすぐに「●●じゃないの」と返事が返ってきます。

当たっているかはともかく、その人の持っている知識や体験をすぐに引き出せるのがすごいよね。

大学生の一大ネットワークを目の当たりにしました。

さらにわからないときは、マニアックな方がたくさん生息しているT●●●●●rにアップするんだって。

ネットの方も巻き込んで、あーだこーだと調べている時間がすっごく楽しかったです。

いろいろな人に聞いたんだんだけど、結局よくわからなかったものがこちら。

胸鰭と骨の一部(端から端まで約50㎝)しか残っていませんが、全身はかなり大きなものと思われます。

どなたかおわかりになる方がいましたらご連絡ください。

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年2月11日(土) (NO.1099)

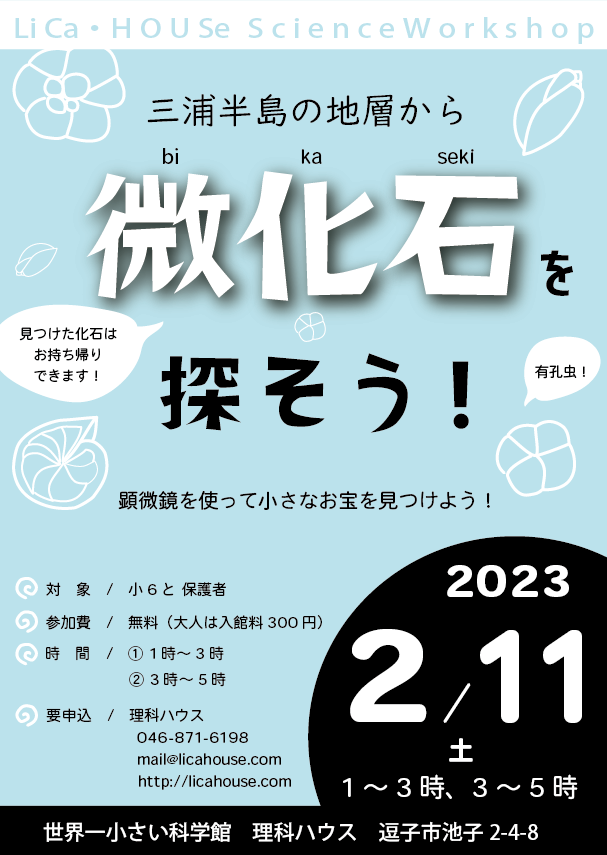

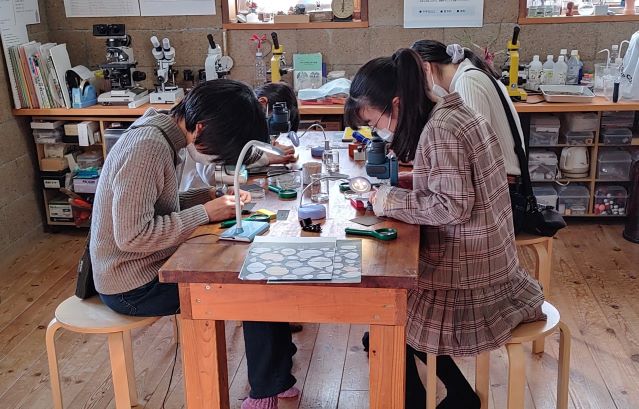

微化石を探そう

この春に中学生になる小学6年生に来てもらえるイベントを行いました。

「微化石を探そう!」です。

皆さんは、逗子海岸で貝を拾ったりしたことがあると思いますが、

よーく見ると砂の中に小さな生き物の死骸のかけらを見つけることができます。

そう、有孔虫です!

白くて丸くてきれいなスジが入っていてとても素敵な形をしています。

プランクトンの仲間なのですが、死んでしまうと死骸が砂の中に混じっていきます。

同じようにして約40万年前の地層から有孔虫の化石を見つけることがてきます。

親子で参加してくださった方達が熱心に微化石探しをしてくれました。

見つけたらスマホで写真に撮りました!

理科ハウスは中学生以上を対象にしていますが、3月まで小学6年生はご利用いただけます。

ぜひご利用ください。

理科ハウス 森裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年1月30日(月) (NO.1098)

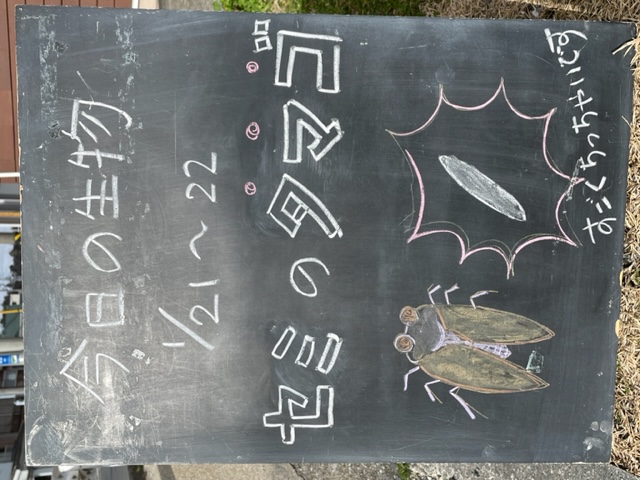

今日の生きもの 1月編まとめ

身近なのに、あまりお目にかかれない生きものを週替わりで紹介するコーナー。

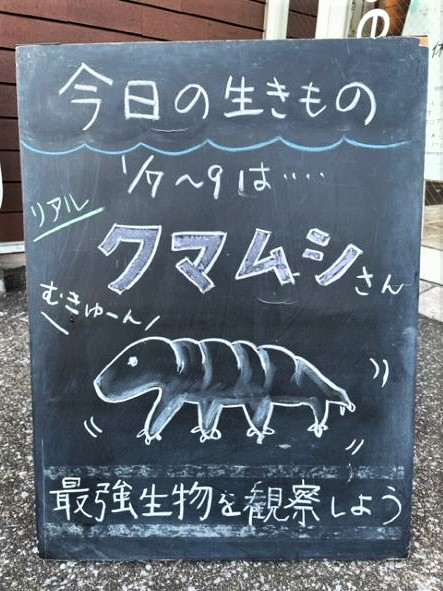

1月1週目は、クマムシ

2週目は、三浦半島の地層の中の放散虫

3週目は、セミの卵

4週目は、カニムシ

でした。

どれもちっちゃくて、顕微鏡で見るサイズです。

中には「えっ!(カニムシは)ザリガニぐらい大きいのかと思った!」とビックリしている人も。

あまりに小さくてがっかりするかもしれませんが、

むしろサイズ感のギャップを楽しんでもらいたいと思っています。

もし、お出かけの際に生きものを見つけたら、ぜひ持ってきてください。

死体でもかまいません。みんなで観察できたら嬉しいです。

ちなみに、4週目のカニムシは、FくんとHくんが持ってきてくれました。

ありがとう!

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年1月19日(木) (NO.1097)

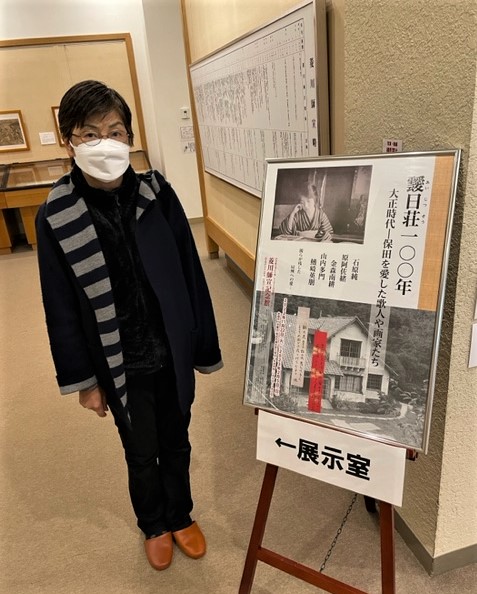

「靉日荘100年展」@菱川師宣記念館

2022年11月24日の日記(№1089)で紹介した「靉日荘100年」に行って来ました!

房総は今、水仙が見頃だし、イチゴ狩りも楽しめます。

けれども平日だったので観光の人もそれほど多くはなく、ゆっくりと見ることができました。

やっぱり美術館や博物館は空いているときに行くのがいいですよね。

展示では石原純、原阿佐緒、山内多門、金森南耕、鰭崎英朋が紹介されていました。

山内、金森、鰭崎は画家で保田にゆかりのある人達です。

石原や原の描いた絵も紹介されていました。

石原は科学の人ですが、こういうところで紹介されると全く別の面がみられて新鮮な感じがしました。

2月5日までやっているので是非行ってみてください。

おまけ情報です。

記念館からすぐのスーパーの横にある栄食堂で定食を食べましたが、めちゃおいしかったです!

理科ハウス 森裕美子

--------------------------------------------------------------------------

2023年1月14日(土) (NO.1096)

中学生と哺乳類調査

今日は、久木中学校自然科学部といっしょに池子の森で哺乳類調査を行いました。

池子の森自然公園では、貴重な自然が保全されているかウオッチングするため、環境省のモニタリング1000里地調査に参加しています。

対象は、植物、ホタル、チョウ類、鳥類、カエル類、哺乳類。

そのうち、哺乳類のモニタリングを今回初めて久中とコラボで行うことになりました。

どんな哺乳類が生息しているかを調べるには、いくつかの方法がありますが、

一番効果的なのは、赤外線カメラで撮影する方法です。

そもそもほとんどの哺乳類が夜行性なので、日中出会うことはめったにありません。

春から秋にかけて1週間ほど、森の中に赤外線自動撮影カメラを設置し、どんな哺乳類が写っているかを解析します。

まずは、カメラを設置した場所に出かけます。

当然、カメラは動物がよく通るところに仕掛けなければなりませんが、それってどんなところなのでしょう。

日本自然保護協会のOさん、逗子市緑政課のKさんの案内で、森の奥深くに入りました。

カメラ回収後、早速データを再生します。

どんな生き物が写っているかドキドキです!

予想通り、多く写っていたのはタヌキとタイワンリス。

そして次に多かったのは?

この先の分析は、自然科学部が行います。

結果が楽しみ!

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年1月7日(土) (NO.1095)

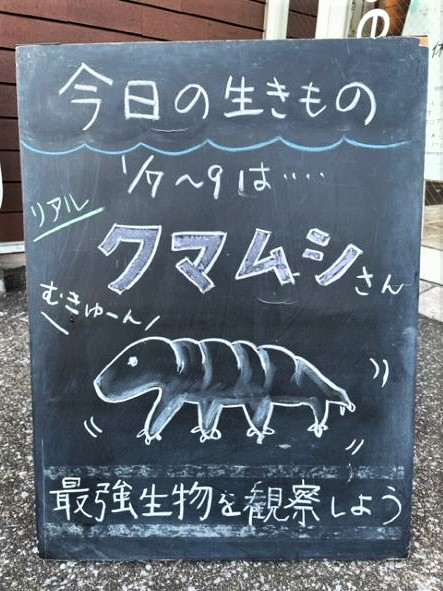

今日の生き物

始まりました!新コーナー「今日の生き物」。

本日より週替わりで、あまり見たことがない生き物を生態展示で紹介していきます。

第一回は「クマムシ」。

あの地上最強生物と言われているクマムシです。

画像や動画で見たことのある人はいると思いますが、リアルに見たことのある方はあまりいないのではないでしょうか。

それもそのはず、顕微鏡サイズですからね。

実物はこんなにちいちゃいってことを実感してもらえたら嬉しいです。

今回のクマムシは理科ハウスの道路脇のコケから採取しました。

クマムシの卵や、休眠している樽状態からもぞもぞ目覚めていくところも観察できました。

生き物の生態展示はこれまでもやってきましたが、飼育や保存が難しく、

みなさんに見ていただくタイミングが合わないことがよくありました。

そこで、展示期間を土日月の3日間に限定し、そのかわり週替わりでいろいろな生物をみてもらえるようにしました。

この調子でいくと、約48種のリアル生物を観察することができるというわけです。

さて、来週はどんな生物に出会えるでしょうか。

お楽しみに!

理科ハウス 山浦安曇

--------------------------------------------------------------------------

2023年1月5日(木) (NO.1094)

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

感染症が流行って4年目になり、ようやく先が見えるようになってきました。

IT化が進み、私たちの生活はこれからはかなり変化していくにちがいありません。

科学館や博物館はどのように変わって行くでしょうか。

理科ハウスは今年15年目を迎えます。

どんな新しい変化が訪れるのか全くわかりませんが、すごく楽しみです。

ご一緒に楽しんでいただけたら幸いです。

今年もよろしくお願いいたします。

理科ハウス 森 裕美子

--------------------------------------------------------------------------