写真と葉書で綴る 石原純の生涯

7.ジャーナリストとして

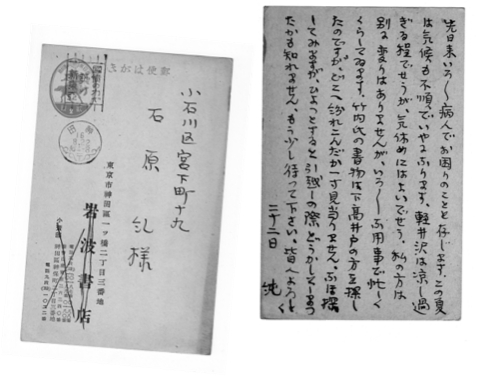

純から糺(三男)への葉書 昭和16年8月22日

(理科ハウス所蔵)

東北大学を辞職した後は、5人の子どもたちと妻・いつ、保田での阿佐緒との生活を支えるためジャーナリスト、科学啓蒙者、歌人として雑誌や新聞などに多くの記事を執筆しました。また、岩波の雑誌『科学』の編集主任も務めました。

昭和16年頃から統制が厳しくなり、仕事も少なくなりました。昭和20年暮れに車に轢かれた後患い、昭和22年1月19日保田で亡くなりました。66歳でした。

主な著書

『相対性原理』 石原純著 岩波書店

『アインシュタイン講演録』 石原純著 岡本一平画 東京図書

『恋愛価値論』 石原純著 改造社

『理化学事典』 石原純編 岩波書店

主な訳書

『物理学はいかに創られたか』上・下巻 アインシュタイン、インフェルト著 石原純訳 岩波書店

子どものための科学読み物として

『子供の実験室』 アルス

『世界のなぞ』 日本少國民文庫

など他多数

『偉い科学者』

序

今の世のなかの私たちにとって、科学や、ならびにそれを利用したいろいろの事がらがどれほど多くの便利を与えてくれているかは、皆さんもよく知っていられるにちがいありません。ところが、今までにこのようにすばらしく科学が進んだというのも、それは昔からのたくさんのすぐれた科学者たちが熱心にその研究に従事(じゅうじ)して来たからでありまして、それがなかったなら、科学の進歩にしても到底(とうてい)これほどには達することができなかったのは明らかであります。そういうことを深く考えるならば、私たちはこれらの科学者に対してどれだけ多くの感謝をささげても十分とはいわれない程なのです。

さて、これまで科学の進歩につくした科学者の数は非常にたくさんあるのですが、そのなかで特別に名だかい人々を選んで、これらの人たちがどんな仕事をして来たかを、ごく大体ではありますが、この書物で皆さんにお話しすることにしました。このなかに入れたい人たちは、この外にまだたくさんあるのですが、全体の頁数(ぺーじすう)があまり増さないようにと思って、それらは次の機会にゆずることにします。しかしこれだけの記事でも、古くからそれらの学者たちがいろいろの苦心をかさねて研究をすすめて来たありさまがいくらかでもわかるのでありましょう。科学の研究は今後ますます重要となるのにちがいないので、それにつけてもこれまでのことをよく知っておくことも大切であると思われます。

昭和17年7月

石原 純

『ニュートン』

ニュートン祭

イギリスのニュートンといえば、科学の祖先のように尊ばれているのは、多分皆さんもご存じでしょう。毎年十二月の二十五日になると、大学の物理学の教室では、古い先輩の方々から学生までが集まって、ニュートン祭というものを行います。ニュートンの肖像を正面に飾って、赤い林檎の実をその前に盛って、それから先輩の思い出話や、大学の先生方のおもしろい逸話を漫画に描いたのを写し出したり、賑やかにその夜を興じ過ごすのが例になっています。そしてニュートンへの思慕を通じて、みんな科学を知る喜びをしっかりと胸に抱くのです。

十二月の二十五日は、ニュートンの誕生日に当たるので、その生まれたのは1642年のことですから、今からはもう300年以上も前になります。そんなに古い昔のことですから、その頃にはもちろん今日のような科学はまるでなかったといってよいのです。ところがニュートンは小さい時から科学的な頭をもっていて、器械をいじることなどが好きで、それからだんだん学問を勉強して、ついに科学の先祖といわれるまでになったのでした。

イギリスでは国家に功労のあった偉い人達をロンドンのウェストミンスター寺院に葬ることになっているのですが、その栄光をになった人々の中には、政治家や軍人ばかりでなく、文学者や 科学者などもたくさんにあります。これは学問に重きを置く上から当然のことでありますが、科学者のなかでニュートンの墓石がひときわ目立って並んでいることはいうまでもありません。ニュートンは1727年の3月31日に84才の高齢でなくなったのでした。それから今日まで彼の名声は、ひとりイギリスばかりでなく、世界中のどこにもゆき亙っているのを見ても、その一生涯の仕事の大きさが想われるわけです。

林檎の伝説

ニュートン祭になぜ林檎を飾るかといえば、それはニュートンが林檎の実の落ちるのを見て万有引力を発見したという有名な話があるからです。この話の由来について少しばかり説明してみますと、次の通りです。

ニュートンの名はアイザックといいますが、その生まれた故郷は、イギリスの中部にあるリンコルン伯爵領地のなかのウールスソープという小さな村でした。その村で小学校を卒業してから隣の町の中学校に入ったところが、家庭の事情で一年ばかりたって家に呼び戻され、農業に従事することになりました。それというのも父はアイザックの生まれる前に病気で死んでしまい、母親は一旦他家に再嫁したのに、そこでまた夫に死別してニュートンの生家に帰って来たからでした。

しかしアイザックがいかにも学問好きなので、そのまま農業をさせておくのも惜しいと人々に忠告されて、ともかく中学校を続けさせることになったのですが、成績も非常によかったので、卒業後はもう少し学問を大成させようということになり、18才の時にケンブリッジの大学に入学しました。

大学では数学や物理学を修め、1665年に優等で卒業し、そのまま大学にとどまってなお研究を続けていました。ところがその頃のヨーロッパにはペスト病が激しく流行し、諸処をおそっては恐ろしく多数の死者を出すという有様であったのです。ちょうど翌年の夏にはイギリスがその流行におそわれたので、ケンブリッジ大学もしばらくの間閉鎖して、学生はみんな故郷へかえることになりました。それでニュートンも故郷に戻ったのですが、その間にも自分の好きな研究は少しも怠りませんでした。そのときの研究というのが、ちょうど星の運動であったのです。つまり星の運動はどんな力に支配されているのかという問題を深く考えていたのですが、ある日庭園を散歩してみると、ふと林檎の実が枝からぽたりと落ちたのを見て、それで万有引力ということに気がついたというのです。

この話は、ニュートンが死んでから十年程後に出版されたヴォルテールという人の著書のなかに、ニュートンの姪から聞いたものとして記されているので、その後伝えられて有名になったのですが、ニュートンが本当に林檎の実から引力をおもいついたということは、甚だ疑わしいのです。ニュートンの家の庭園に林檎の樹が確かにあったという考証があったり、またその樹の幹の一部だといわれるものがある博物館に保存されていますけれども、それでも、話の筋道がどうもこれだけでははっきりしないのです。

というのは、話をもう少し科学的に運ばせてゆかなくてはいけないからです。林檎の実が地面に落ちるくらいのことは、だれでも古い昔から知っているのですし、ニュートンがそれを見て、偶然になにか思いついたところで、それはきっともっと別の事柄であったに違いないのです。ところでこの別の事柄というのが科学的には非常に大切なので、それがわからなくては、ニュートンの本当の偉さが知られないのですから、そこでニュートン自身の書いた書物のなかから、この問題をどんなふうに解いていったかを、ここにお話ししたいと思います。

月も地球に落ちてくる

ニュートンがどうして万有引力を発見したかというと、それにはいろいろな苦心が重ねられたので、林檎の実の落ちるのを見たぐらいで、すぐにそんなすばらしい発見ができるものではありません。

林檎の実に限らず、どんなものでも、地球上で支えるものがなければ落ちるということは、だれでも知っています。これを自由落下といいますが、それに対する法則はニュートンよりも前に、イタリヤのガリレイという学者が既に発見しました。ところで皆さんは、なにも支えるものがないのにかかわらず、いつまでたっても地面に落ちて来ないもののあるのを知っていますか。なんだかそういうと謎みたいに聞こえますが、それはつまり空に輝いている月です。月は地球の周りを廻っているのだということが、いまでははっきりわかっていますけれども、それにしても月はどうして地面に落ちないのでしょうか。林檎は落ちるけれども、月は落ちない。これが多分ニュートンの最初の疑問ではなかったのでしょうか。つまり月を問題にしたところに、ニュートンの人並すぐれた炯眼(けいがん)があったのです。

そこでニュートンは、はっきりとした論理を追究してゆきました。林檎が落ちるならば、月もまた落ちなくてはならない。それなら月は果たしてどんな速さで落ちているかを計算してみよう。これがニュートンの研究の出発点でありました。

これだけでは、皆さんに月の落ちていることがよくわからないかも知れませんから、もう少し説明するとこういうことになるのです。野球の球を投げると、曲線を描いて遠方に落ちます。投げる力が強ければ強いほど、遠くへゆくでしょう。大砲の弾丸でも同じことです。それでかりに非常な強い力で弾丸を打ち出したならどこまでゆくかと考えて見ましょう。この力をますます強くしたと考えれば、落ちる場所はだんだん遠方になり、たとえば日本から打ち出したものが中国までとどき、もっと強ければ中国を越えてヨーロッパまでもゆき、ついにはそれも通り越してアメリカにも達するという理屈です。実際にそんなことはできないにしても、理屈の上では確かにそうなるのに違いないので、つまり月は非常な速さで投げ出されているとみれば、それは地球をぐるぐる廻るけれども、結局それでも地面にとどかないということになるのです。

ともかくこのようにしてニュートンは月の運動を研究して、それを地球上で物の落ちるのと比較し、月が遠方にあるから、それに対する地球の引力は距離の遠いだけ減っているのを見出し、その大きさがちょうど距離の二乗に逆比例するということを計算で出したのでした。

万有引力の発見

さて地球と月との間に引力が働いているならば、そのほかの星や太陽の間にも、やはり同じような引力が働くにちがいないというのがニュートンの次に考えたところでした。太陽のまわりの星の運動については、その頃〈ケプラーの法則〉というのが知られていました。これは星の軌道が太陽を焦点とした楕円だということを示したものでありますが、ニュートンは太陽と星との間にも同じような引力があると考えて、この軌道を説明することができはしまいかと、いろいろ苦心しました。この問題を解くのには、非常に長い年月を要したので、それは数学の上で微積分学といわれているものを考え出して、それを使わなければならなかったからです。その研究をすっかりまとめて書いた有名なプリンシピアという書物が出版されたのは1686年ですから、前の林檎の話からは二十年後に当たります。ともかくもこれであらゆる物体の間に万有引力が働いているということが証拠立てられたのでした。ニュートンが非常な勉強家であったことは、その当時のだれも驚いていたので、かれの親友であった天文学者のハリーがある時、

「それ程たくさんの大きな発見を、君は自分でどうしてしとげることができたと思うか」と尋ねましたら、ニュートンは、「僕はただ間断なくそれを考えただけだよ」と答えたということです。それからまれに見る謙遜家であったことは、かれの有名な次の言葉がそれを十分に示しています。

「私は世間が私をどう見るかを知りません。しかし私自身では、ちょうど限りない真理の大洋がよこたわっている前で、浜辺に滑らかな小石や美しい貝殻を拾って楽しげに遊んでいる一人の小児のようにしか思われないのです。」

それはなんと奥ゆかしい言葉ではありますまいか。

ニュートンの果たした科学上の仕事は、この万有引力の発見のほかに光に関する研究などいろいろあるのですが、ここではそれらははぶいておきます。それにしてもともかく、ニュートンはイタリヤのガリレイに次いで科学の正しい道をふみ進めた人として讃えられていることは、いまではだれもが認めていることにちがいないのです。

---------------------------------------------------------------------------

『マイケル・ファラディ』

電気学の始まり

19世紀の終りから今世紀にかけては、電気の世のなかといわれているほどに電気の利用がさかんになって来ました。実際に皆さんが自分たちのまわりを見まわしてみるならば、電気がどれほど多くつかわれているかがすぐにわかるでしょう。電燈やラジオを始めとして、電信、電話、電車から、たくさんの工場で使われている電力や、そのほかいろいろな種類の電気の利用をかぞえてゆくと、とても一々あげきれないほどに多いのです。ですから今の人々の生活から電気の利用を取り除いてしまったなら、どんなに不便になるかわかりません。ところで、電気がこれほどさかんに使われるようになったというのも、つまり電気の学問がそれまでに非常に発達したおかげにほかならないのです。さてこの電気の学問がこのように発達するのには、それはもちろんたくさんの学者の苦心を経た研究がかさねられて来たのによるのでありますが、なかでも最も多くそれに貢献したのはここにお話ししょうとするファラディと、それに続いてその仕事を完成したマックスウェルとの二人であることは、だれでも認めないわけにはゆかないのです。そういうことをよく考えてゆくと、今日電気の利用で多くの便利を得ている人々は、この二人の学者の名を忘れてはならないのですし、そしてその研究に対して限りなく感謝しなくてはならないはずであると思われます。

電気の現象は、二千年以上も古いギリシャ文明の頃にすでに知られていたといわれていますが、これを学問的に研究し始めたのは、やはり十六世紀の末頃で、ちょうどガリレイなどがイタリヤで活躍していた時代なのですから、つまりそこには科学がおこるような時勢の動きのあったことが、これからもわかるのです。このころイギリスにギルバートという医者があって、後にはエリザベス女王の侍医にまでなったのでしたが、この人が電気や磁気の現象を初めて研究し出したので、その実験を女王の前で行って、非常な評判になったということが伝えられています。もちろんその頃の実験などはごく簡単なものなのですが、ともかくそれが縁となって、だんだんにいろいろな学者が電気の研究を行うようになったのでした。十七世紀になると、空気ポンプの発明で名だかいドイツのゲーリッケという人が電気を起す起電機という機械をつくり、その後だんだんにこれが改良されていろいろな電気の実験が行われるようになりました。しかしその後の最も目ぼしい進歩は、十八世紀の末にイタリヤのヴォルタによって電池が発明されてからであります。これは同じくイタリヤのガルヴァーニという解剖学者がカエルの脚に電気のおこるのを見つけ出したことから、ヴォルタが考えついたのでしたが、電池がつくられると、針金にたえず電気を通すことができるのでいろいろ新しい事実が見つけ出されるようにもなったのでした。ヴォルタ自身の行った水の電気分解の実験などもその一つですが、なかでも重要なのは、デンマークの学者でエルステッドという人が針金に電気が流れていると、その傍に置かれた磁石の針に力を及ぼしてその向きを変えることを見つけ出したことで、之が実にその後の電気の学問のすばらしい発達の最初の出発点になったのでした。このエルステッドの発見は1819年のことでした。

エルステッドの発見に引きつづいて、フランスのアンペールや、ドイツのオームの大切な研究が現れたのですが、それらの話はここでははぶいておきます。しかしともかくもこのようにして電気の現象について学問の上で非常に注目されるようになったときに、ちょうどファラディが出て、その研究をますます進めたのでありました。前にも言ったように、今日電気の利用のおかげで便利を得ていた私たちはせめてファラディがどんな学者であったかということぐらいは、ぜひとも知っていなければならないと思われるのであります。

学者となるまでのファラディ

マイケル・ファラディが学者として尊敬すべき偉大な人物であったのはいうまでもありませんが、それ以上に彼が貧乏な家に生まれながら学問への強いあこがれと、それへの自分の熱心な志とでたえずその道をふみ進んで行った真摯(しんし)な態度を見てゆきますと、たれしもこれに感激しないわけにはゆかないのであります。もちろんそこには科学というもののすばらしい興味が彼をそれへ強くひきつけたのにはちがいありませんが、同時に彼が世間なみの立身出世などということには見向きもしないで、ひたすらに学問の尊さを味あおうとしたしんけんな心によるのであったことを考えてゆきますと、今さらにその高い人格をあおがなくてはならないのでありましょう。

ファラディは1791年の9月22日にイギリスのロンドン郊外にあるニューイングトン。ブッツという所で生まれました。その家は鍛冶屋(かじや)でありましたが、父が病気にかかったので、ファラディの六歳になった頃にこの店をもやめて他に移住したということですから、それ以後はずいぶんひどい貧乏ぐらしをしていたのでした。それでファラディが十三歳になったときに、ある文具店にでっち奉公に出されました。そして最初に新聞配達の走り使いをさせられていましたが、そんな仕事にもまじめでよく勤めたので、一年ほどたってから同じ店の製本の仕事の方にまわされたのでした。

さて、人間には何が幸になるかわからないのです。もちろんファラディが製本仕事にまわされたというのも、よくまじめに勤めたからにちがいないのですが、この製本をやっているうちに、そのなかからおもしろい書物を見つけ出しては、それを熱心に読むようになったのでした。それも彼の特別に好んだのは科学の書物で、なかでもその頃一般に読まれたマーセット夫人の「化学の話」や、百科全集のなかの電気に関する部分が非常におもしろかったと、後に彼自身が述べています。そしてそういう書物を読むばかりでなく、わずかのこずかい銭をつかつてそれらの書物に説明してある実験を行い、また電気については簡単な起電機なども自分でつくってみたということです。

科学の実験というものは、少しやり出すと、それからそれへとおもしろくなるもので、またいろいろな知識を得て、新しいことをしてみたくもなるのです。それでその頃だれでもききにゆかれるような講義のあるのを探し出しては、それをききにゆきました。そして気の合った友だちが見つかると、互いにはげましあいながら実験をいっしょに行ったりしていました。

そうしているうちに七、八年を過ぎて彼も二十一歳の青年になりましたが、製本屋の主人のリボーという人がさすがにファラディの学問修業に対して熱心なのに感じ入り、自分の店にいつも来るダンスという学者にその事を話したので、この人も大いに感心して、王立研究所で行われる講義の聴講券を持って来てファラディに与えました。王立研究所というのは科学の研究をする機関でもあり、またそれと同時にわかりやすい科学の講義を行って、一般の人々に科学を普及する役目をも果たしていたのでした。それでファラディがこの聴講券で聞きに行ったときの講義は、その頃の若い有能な学者であったハンフリー・デイヴイーという人の化学に関するものでありました。ファラディはそれを熱心に聞いて、ますます科学に興味を感じ、何とかして自分も科学の研究をしてみたいということをいっそう強く希望するようになりました。そこでついに決心して、デイヴイーにあてて手紙を書き、それに自分の聞いた講義の筆記をそえて送りました。デイヴイーもこれを見て大いに感心したので、この製本屋の奉公人であったファラディを呼びよせて親切な話をしてくれたばかりでなく、その後幾週間かたつと自分の助手が辞任したので、そのかわりにファラディを助手にやとってくれました。この助手の給料は製本屋のよりも少なかったのですが、それでもファラディは自分の希望にそうことができるので大いによろこびました。

これは1813年の春頃のことであったのですが、その年の秋にはデイヴィーがフランス、イタリヤ、スイスの国々へ学術研究の旅行に出かけることになったので、その秘書として同行することになりました。この時代にはもちろん汽車などはなかったのですから、これだけの旅行にも一年半の歳月を費やしたのですし、おまけにフランスはナポレオン以後イギリスとは敵対していたのですから、学術上の旅行であったにしても容易なことではなかったのでした。それでもどこをも無事に通過することができましたし、方々で有名な学者たちにあったり、またいろいろのめずらしいことがらを見聞したりして、大いに彼の知識をひろめるに役立ったのにちがいないのでした。そして1815年の春に帰国してまた王立研究所に勤め、それから彼の本当の学者生活が始まったのでした。

ファラディがイタリヤのローマにいたとき、十二歳になる小さな妹に送った手紙には、彼の愛情がいかにもよく現われています。

「マーガレットちゃん。私の手紙がとどいたとのこと、マーガレットちゃんのお手紙もありがとう。いろいろ知らせて下さって、また私のからだや安否を気づかって下さって、あなたにお礼をいわなくてはなりません。手紙を読んだら第一に接吻(せっぷん)をもって私の愛を母さんに伝えて下さい。そうして私はどんなに母さんとあなたとのことを考えているかをお話しして下さい。」

こんな書出しで学校での勉強のしかたなどをこまごまと教えているのですが、そんななかにもファラディの高い人格がよくうかがわれるのです。

学者生活

それからファラディの五十二年にもわたる長い研究生活が続いたのですが、その間に於ける学問上の仕事は実にたくさんあって、ここではそれを一々お話ししているわけにゆきません。しかし、そのうちのごくおもだったものだけをあげれば、次のようなものでありましょう。

ファラディは最初の頃には化学の研究を主として行っていたのでしたが、そのなかで当時の学界を驚かしたのは、塩素を始めて液化したことと、ベンゼンの発見であります。これは1823年から2カ年ほどの間のことでした。

ところが、ちょうどこの頃からエルステッドの発見に続いて電気の研究がさかんになり出したので、ファラディもこの問題に非常に興味を感じ、いろいろな実験を工夫しましたが、その結果、1831年には針金を磁石の局の間で動かすと、針金のなかに電流のおこることを見つけ出しました。之は電磁感応と名づけられている現象で、今日では大じかけに電流をおこすための発電機はすべてこれによっているのですから、それだけでもファラディの仕事がどれほど大きな意味をもっているかがわかるのです。この発電機を逆にして、電流から動力を得るためにつかっている電動機というものも、やはり同じ原理によってつくられているので、こういうものがなかったなら、現代の多くの工業は出来上がって来なかったにちがいありません。

これに続いて、1833年には電気分解の法則を発見し、それからは光と電気及び磁気との関係を研究したり、普通の磁石とは反対の性質をもつような反磁性というものを見つけ出したり、そのほかさまざまの実験的研究を行いました。そのうちで特別に大切なのは、磁石のまわりに鉄粉をふりまくと、それがいつも定まった曲線の形につながることを明らかにしたことで、このことからファラディは、磁石の他に及ぼす力はその中間にある媒質を伝わってゆくという考えを確かめ、電気の力もやはり同様であるとしたのでした。なぜ、それが大切であるかといえば、それ以前には力は物体と物体との間に直接に働くという考えが普通であったのでしたが、実際はそうでなく、中間にある媒質がこれに関係しているということが、ここではっきりと示されたからであります。

ファラディの後に、マックスウェルが電気や磁気の理論を正しくつくりあげることができたというのも、つまりはファラディのこの考えに基づいたからであって、それだけにファラディの研究は非常に重要な意味をもっているのでした。

前にも言いましたように、ファラディの研究を一々述べていては限りがないほどに多いのですが、それらは「電気学における実験的研究」という三巻の大きな書物にまとめて出されています。そこには、いろいろなこころみや、途中の失敗などもそのまま書いてあって、非常に有益な、またおもしろい書物であります。

ファラディはすぐれた科学者であると共に、宗教上の信仰にもあつかったのでした。それで若い頃からいつも教会に出入りしていたので、その教会の長老の娘であったサラ・バーナード嬢と知り合いになり、1821年に結婚しました。それから1824年には王立協会の会員になり、翌年王立研究所の実験場の場長となり、1827年に王立研究所の教授となって、これが1861年まで続きました。その間にロンドン大学からまねかれたり、ずっと後には王立協会の会長にも推薦(すいせん)されましたが、すべてそれらをことわって、もっぱら王立研究所のために尽したのでした。

王立研究所では一般の人々のための講義が行われていたのでしたが、ファラディは特別に少年少女のために毎年クリスマスの日にごくわかり易い講義を行って科学を普及することを始めました。ファラディのそういう講義のなかで最も有名なのは、「ろうそくの科学」というので、これは実におもしろいものです。我が国でもそれが矢島祐利氏によって訳されて、岩波文庫の一冊として出版されていますから、まだそれを見ない方々は、ぜひ一度読んでごらんになることをおすすめします。なぜ科学がおもしろいかということが、こういう書物でよくわかるでしょう。

ファラディは研究生活のほかに楽しい家庭生活をも味わって来たのでしたが、1841年頃には健康を少し損じたので、その夏にはスイスへ保養に出かけ、それで元気をとりもどしてまた研究を続けました。

しかし1862年頃からは老年による衰えがましてきて、ついに1867年の8月26日にこの一代の偉大な学者の生命が終わったのでした。それにしても彼の名声は今日になってますます輝かしく私たちの前にのこっており、その科学上の仕事は永遠の生命をもっているのですから、またすばらしいではありますまいか。